ゼロカーボンエネルギー社会を見据えて東京電力は「徹底的なデータ化」で変革に挑む

DX事例 人材育成

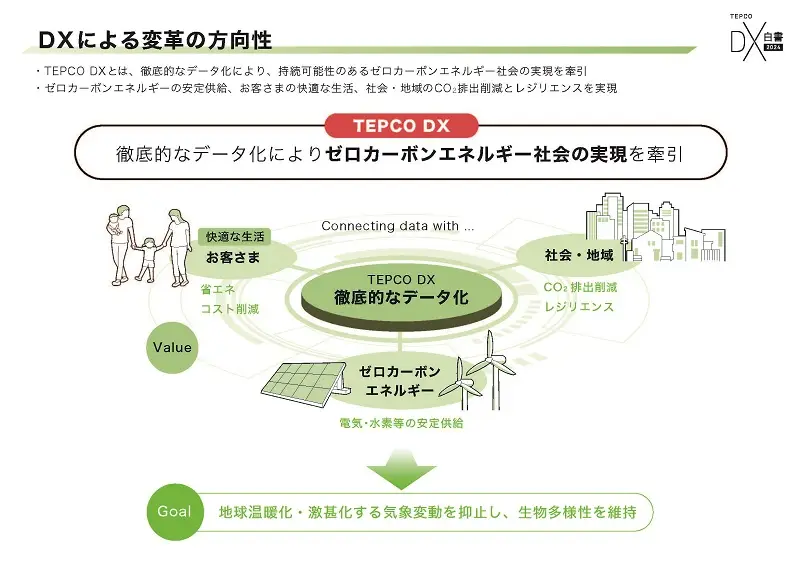

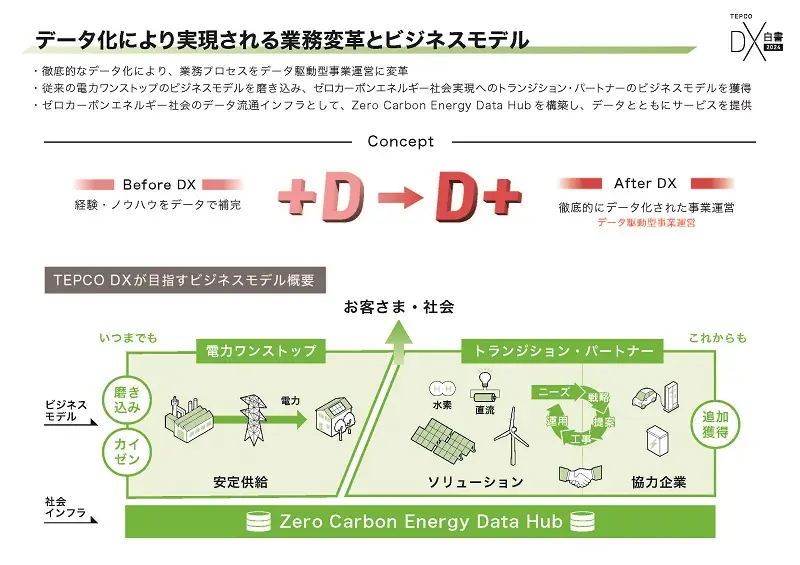

日本の電力のおよそ3分の1を供給する東京電力グループでは、現在「TEPCO DX」が進行中です。経験やノウハウをデータで補完していた「+D」の考え方から、徹底的なデータ化を前提とする「D+」による価値創造へ。カーボンニュートラルや防災を軸とした事業構造の変革に挑んでいます。

2015年に取り入れたトヨタ式カイゼンを人財育成のベースとして、データ人財育成、DX人財育成へと取り組みを広げ、「デジタルスキル標準(DSS)」も後押しとなって「DX全社員化」をターゲットに定めています。どのようなビジネスをけん引するDX人財を思い描いているのか、DXプロジェクト推進室のメンバーにお聞きしました。

膨大なデータと顧客基盤の可能性をDXで引き出す

──「DX全社員化」に取り組むことになった背景を教えてください。

笹川竜太郎DXプロジェクト推進室副室長(以下:笹川):当社が積極的にDXに取り組む背景には、電気事業を取り巻く経営環境の変化があります。

DXプロジェクト推進室 笹川竜太郎 副室長

DXプロジェクト推進室 笹川竜太郎 副室長

従来の電気事業では「大規模発電所で発電した電気を、首都圏を中心とした需要箇所へ送電し、お客さまへ送り届ける」といったビジネスモデルでしたが、電力システム改革が進むなか、業界は5つのメガトレンド「5D」に直面しています。

- デジタル化(Digitalization)

- 脱炭素化(De-carbonization)

- 分散化(De-centralization)

- 電力市場の自由化(De-regulation)

- 人口減少(De-population)

特に脱炭素化に関しては、東京電力グループでも2021年7月にカーボンニュートラル宣言として、2030年までに販売電力由来のCO2排出量を2013年度比で50%削減、2050年までにエネルギー供給由来のCO2排出量を実質ゼロにすることを目標に掲げています。

このチャレンジングな目標をDXで実現するため、データ分析人財の育成など専門人財の育成に力を入れてきましたが、まだまだ当社が保有する膨大なデータを有効に活用できていない、大きな変革に繋がらないという課題がありました。そこで、昨年度からはDXを全社員参加型の変革活動と位置づけ、「徹底的なデータ化」をキーワードに掲げて「DX全社員化」へと舵を切りました。

DXによる変革の方向性(東京電力ホールディングス様提供資料)

DXによる変革の方向性(東京電力ホールディングス様提供資料)

人財ポートフォリオなどの作成はDSSが道しるべに

──全社的な人財育成を進める上で、どんな点に力を入れていますか。

木村隆一DXプロジェクト推進室DX人財開発グループマネージャー(以下:木村):当社グループには約3万人の社員がおり、多くの”現場”を抱えています。現場には、これまで養った経験やノウハウが暗黙知として蓄積されている一方、その継承や人手不足は当社における課題であり、「現場」と「デジタル」をどう掛け合わせていくか、それを具現化する人財の育成については、最も注力している部分です。

「DX全社員化」に踏み出したタイミングは、ちょうど2022年のDSS公表の時期とも重なっていました。プロジェクトマネージャーやビジネスアーキテクトなど6職種・4段階のスキルレベルからなる人財ポートフォリオ策定、育成サイクル確立、全社リテラシー向上といった仕組みについて、自社で一から設計し、その適正性を社内外に訴求していくことは容易でないと思います。DXには正解がないからこそ、DSSやデジタルガバナンス・コードなどが道しるべとなりました。

DXプロジェクト推進室 DX人財開発グループ 木村隆一 マネージャー

DXプロジェクト推進室 DX人財開発グループ 木村隆一 マネージャー

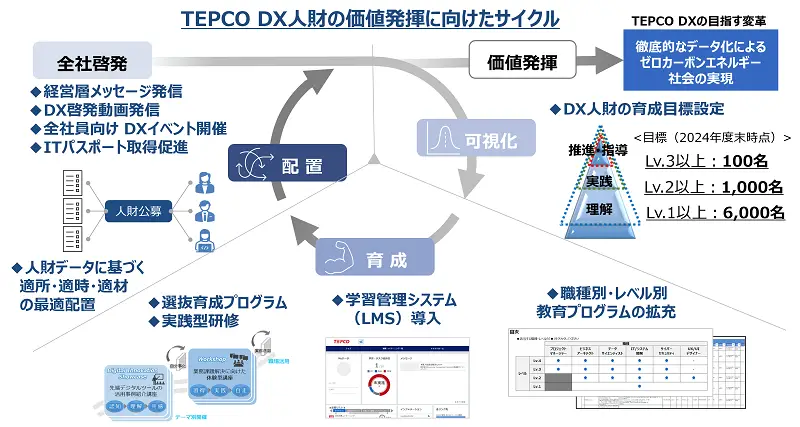

DX人財の開発スキームとしては、そのプロセスを全社啓発、可視化、育成、配置、価値発揮の5つのフェーズに分けています。一斉に呼びかけても、全員が同じタイミングで、同じようにステップアップしていくわけではありませんので、DXスキルとマインドの可視化によってどのような位置にどれだけの人がいるのかを見極め、それぞれの層に即した効果的な啓発を行なっていくことが必要だと考えています。継続的なアプローチのひとつとして、DXの重要性を伝える全社向けのDXイベント、業務課題解決を想定したワークショップなどを、鈴木たちが中心となって企画しています。

DX人財の価値発揮に向けたサイクル(東京電力ホールディングス様提供資料)

DX人財の価値発揮に向けたサイクル(東京電力ホールディングス様提供資料)

鈴木麻央DXプロジェクト推進室プロジェクト支援グループ兼 新経営理念プロジェクト本部事務局(以下:鈴木):私たちのチームでは、年次や職種を問わず幅広い社員に、そもそもDXとは何なのか、そして東京電力グループがDXを通じてどんな未来に向かおうとしているのかを伝え、「認知、理解、共感」をスコープに「DXの自分ごと化」を進める活動に取り組んでいます。

2024年度は、特にイベント関連の取り組みに力を入れました。その皮切りとして、全社員を対象にCIO(最高情報責任者)から「東京電力グループのDXが目指すもの」というテーマでの講演と、CIOと現場の社員がDX推進について対談するイベントを開催しました。参加した3000人の社員のうち、90%超の社員が「当社グループが目指すべきDXについて理解できた」と回答し、それまでDXに関心が薄かった層も巻き込んでこの数字を出せたのは、大きな成果だったと感じています。

DXプロジェクト推進室 プロジェクト支援グループ 鈴木麻央 氏

DXプロジェクト推進室 プロジェクト支援グループ 鈴木麻央 氏

また、DXの効果や意義を実感してもらうため、ハンズオン形式のプログラムを取り入れた視聴者参加型のオンラインセミナーを毎月実施しています。毎月500名以上の社員が参加しており、例えば生成AIをテーマにした回では、受講者の90%超が「生成AIの基礎知識を理解できた」と答え、さらに25%がより生成AIを使いこなすためにプロンプト活用に特化したハンズオン研修への参加を希望しました。デジタルテクノロジーへの苦手意識を持っている社員も少なくない中、小さな成功体験を積み上げて背中を押し、底上げを図ることで「DX全社員化」を達成したいと思います。

毎月開催しているDXオンラインセミナー(東京電力ホールディングス様提供資料)

毎月開催しているDXオンラインセミナー(東京電力ホールディングス様提供資料)

客観的な指標があれば社外としっかり対話できる

──育成した人財は、どのような場で活躍するイメージでしょうか。

笹川:TEPCO DXのミッションとして、お客さま、社会へ新たな価値を届けていくために、二つのビジネスモデルを目指しています。一つは、従来の「電力ワンストップ」の磨き込み、カイゼン活動にデジタル技術を組み合わせることで「いつまでも」電力の安定供給を維持し、高度化するものです。

もう一つは、水素やアンモニアなどの拡大によって発展していくゼロカーボンエネルギー社会に「これからも」貢献するソリューションの創出です。競争がますます激しくなっていくこの領域では、さまざまな協力企業とともに社会のニーズに応える「トランジション・パートナー」ビジネスモデルが重要と考えています。

「トランジション・パートナー」ビジネスモデルを成功させるには、社外の人ともしっかりと同じ目線で対話できるスキルが必要です。社内的な評価だけでなく、社外でも通用する、世の中に求められる人財であることを示すためにも、DSSは指標の一つとして活用できるのではないかと思っています。

データ化により実現される業務変革とビジネスモデル(東京電力ホールディングス様提供資料)

データ化により実現される業務変革とビジネスモデル(東京電力ホールディングス様提供資料)

木村:まさに、DSSを連動させたアセスメントの実施によって「社外のものさし」で自社の特徴を分析できるのはメリットだと思います。当社のDXの取り組みが他の企業と比較してどのような位置にあるのか、強みや伸ばすべき部分はどこか、組織単位・個人単位で見える化することで、さらなる育成促進の施策にもつなげられます。今後はDSSを共通言語として、外部人財の採用にも生かせればと考えています。

当社グループの目標としては、2024年度末までに全社の2割に当たる6,000人を「DXリテラシー人財」にあたるレベル1以上に、1,000人を「DX推進の中核人財」となるレベル2以上に育成することです。レベル1認定にあたるITパスポートの取得を全社員に呼びかけたところ、1,000名を超える社員が手を挙げて取得に挑戦するなど、DXを理解し、自分事として受け入れる土壌が着実に出来上がっている手応えがあります。誰もがデジタルとは無関係ではいられない社会において、DXは企業のためであると同時に、「一人一人の社員が楽しく、幸せに生きていくための手段」でもある、そのような捉え方で社員が活動できる環境をつくれたらと思っています。

鈴木:DXイベントで具体的な事例を紹介する際には、単に技術を紹介するのではなく、社内に実際に存在する業務と課題を具体的にイメージしたうえで、生成AIを活用したコールセンターでの返答の自動作成、AIの画像認識技術を用いた設備点検などの事例を選定し、「こういうのがあったら便利そう」「使ってみたい」と社員に確実に感じてもらうことを重視しています。

現場の人手不足といったさまざまな課題がある中でも、当社グループには電力を安定的に社会に届ける使命があります。デジタルテクノロジーによって仕事が変わることをネガティブにとらえず、DXが進めば進むほど、業務の負荷は軽減し、人間にしかできない仕事へさらに注力することができるという、プラスの側面を社員に訴求し、それぞれの社員の立場を考慮した活動を心がけていきたいですね。

取材協力

関連リンク

DXを推進するために必要なスキルとは 「人材」を「人財」として捉える株式会社イトーキのDX人財 育成方法

デジタル人材育成とDSS(デジタルスキル標準)活用 「DXは、最初必ず失敗します」とトヨタが言い切る真意とは?

自社の現状を見つめ、人財育成の方向性を定めるいい機会に── 帝人が取り組む「自律的DX」とは

「自分に何が足りないのか」を考えられる集団へ 大日本印刷のDXは組織を有機的に変化させていく

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは