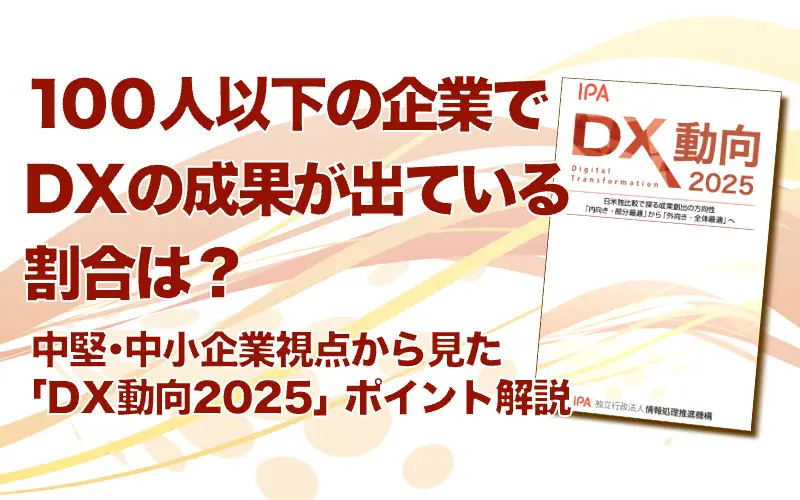

100人以下の企業でDXの成果が出ている割合は? 中堅・中小企業視点から見た「DX動向2025」ポイント解説

IPAは日本,米国,ドイツの企業向けにアンケート調査を実施、得られた2,500社の回答を分析した結果を「DX動向2025」として公開しました。

この様な調査はグローバルでビジネス展開をしているような大企業向けのものだろうと思われていませんか?そんなことはありません。今回の調査では、3か国の様々な規模の企業を対象に調査しているので、中堅・中小企業の動向についても明らかになっています。

すべての調査項目が企業規模別に集計されているわけではありませんが、この記事では中堅・中小企業の視点で、特に従業員数が100人以下の企業に着目して、気になるデータをピックアップしました。

DXに取り組んでいる企業の割合は?

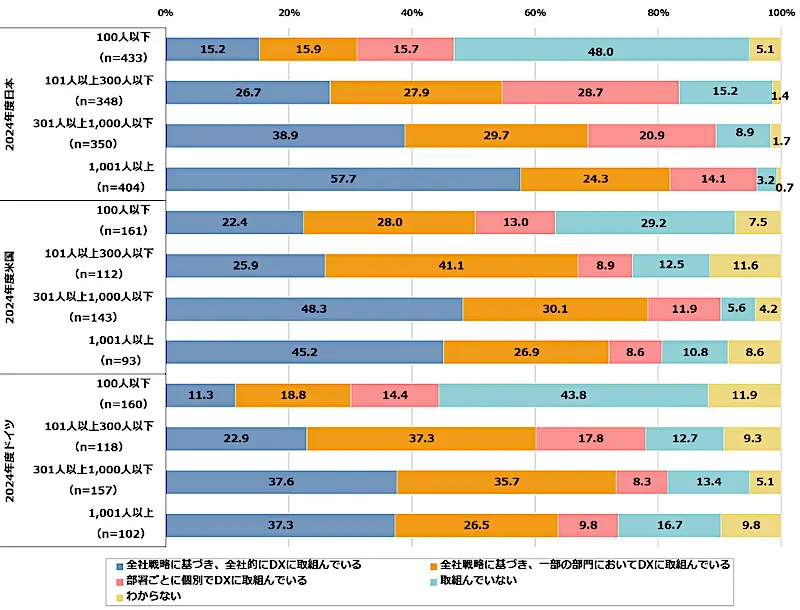

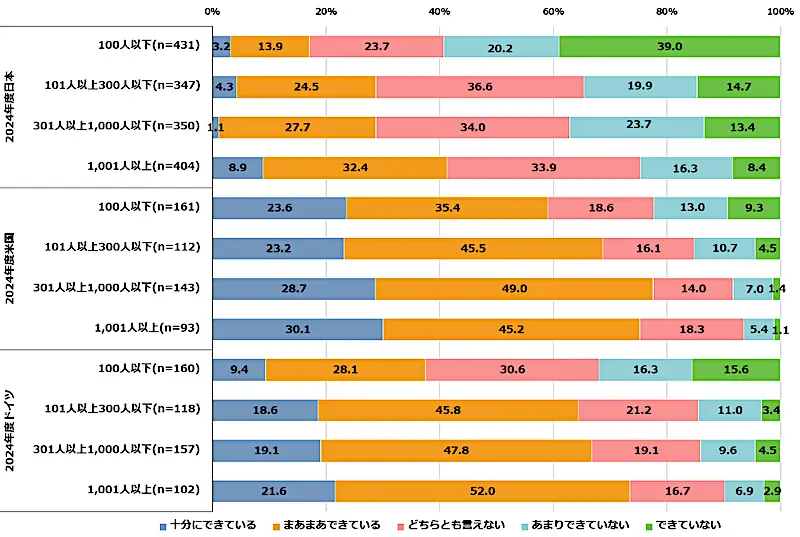

まずは、DX への取組状況〔図1〕から見てみましょう。

〔図1〕DXへの取組状況(従業員規模別・国別)

〔図1〕DXへの取組状況(従業員規模別・国別)

どの国でも、取り組みは大企業の方が進んでいることに変わりはなさそうです。100人以下の企業で見てみると、日本と米国では差がついていますが、ドイツとは似たような状況です。ドイツと同じような状況ならよかった、‥と安心はできません。単に「取り組んでいるかどうか」ではなく、この後の調査項目を見ていくと、その中身がぜんぜん違うことがわかってきます。

DXに取り組んで成果は出ているか?

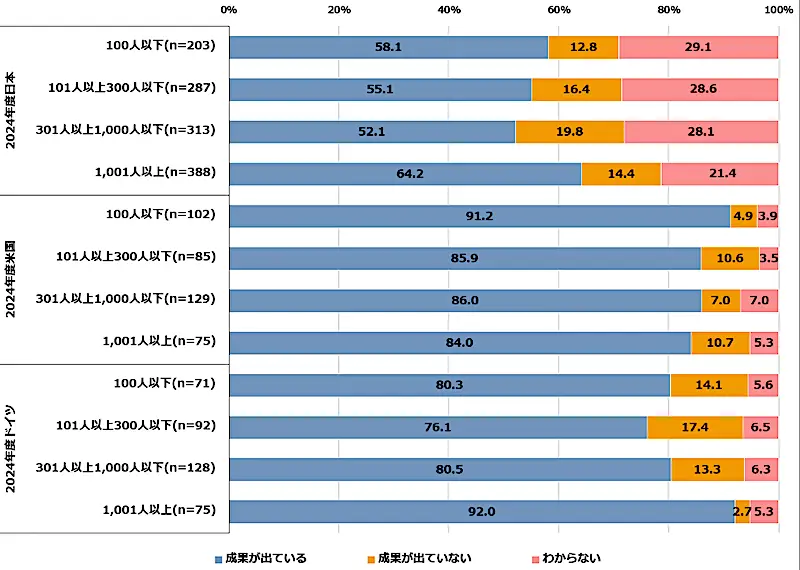

次に、DXの成果が出ているかどうかを見てみます〔図2〕。前の取り組み状況〔図1〕の回答で何らかの「取り組みをしている」グループが対象です。

〔図2〕DXの成果状況(従業員規模別・国別)

〔図2〕DXの成果状況(従業員規模別・国別)

(DXへの取組の設問で「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」「全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取組んでいる」「部署ごとに個別でDXに取組んでいる」を選択した企業が対象)

日本ではどの企業規模でも50〜60%台です。100人以下の企業に着目すると、「成果が出ている」企業の割合は、米は91.2%、独は80.3%と非常に高くなっていますが、日本はわずか58.1%に留まっています。しかも、米国では1000人超の大企業よりも、中堅・中小企業の方に成果が出ています。

DXは多かれ少なかれ試行や挑戦の面があって必ずしも期待した成果を得られるわけではないことはどの国でも変わらないでしょう。それなのにこれほどはっきりと差が出てしまう理由ははっきりしませんが、日本ではDXの実現に向けて様々な取り組みを進めているものの、なかなか成果を感じられずに苦しい状況におかれていることはたしかな様です。

経営面の成果の中身は?

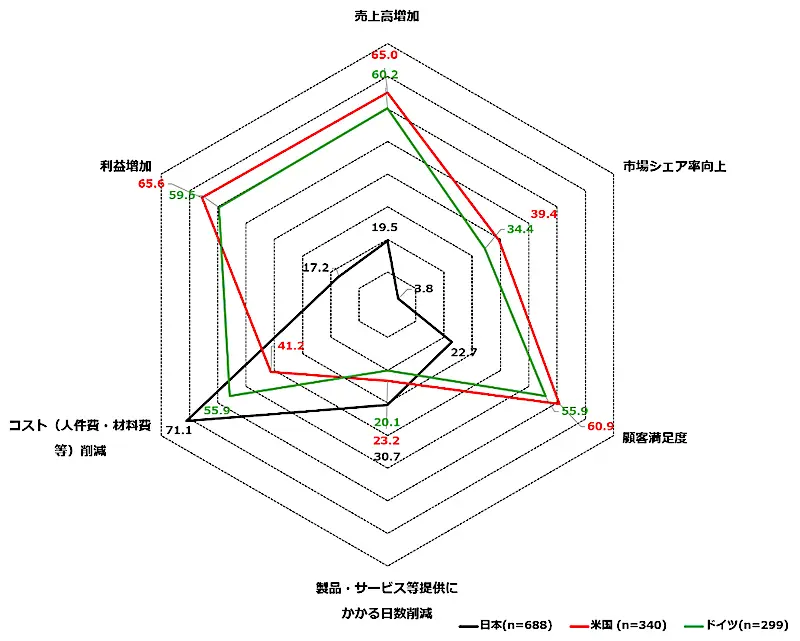

成果の中身を見てみます。〔図3〕はDXによる経営面の成果内容の結果をレーダーチャートにしたものです。米国・ドイツと日本とでは、見るからに形がまったく違います。

〔図3〕DXによる経営面の成果内容(国別)

〔図3〕DXによる経営面の成果内容(国別)

(DXの成果の設問で「成果が出ている」を選択した企業が対象。選択肢「従業員満足度」「開発案件増加」「その他」は除く)

日本企業ではDXに取り組んだ成果が出ている企業の割合が少ないことを見てきました。ただでさえ成果が少ないのに、その中身が、圧倒的にコスト削減に偏っています。この調査の対象は、「DXに取り組んで成果が出ている」と答えた企業群です。

DXとは「データやデジタルを活用して、顧客のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革して、競争上の優位性を確立すること」です。つまり、DXの目的とは価値創造であり、コスト削減は手段の一つです。にもかかわらず、日本企業のDXの成果がコスト削減に偏っており、DXの本来の目的達成に向かおうとしているのかどうかが気がかりです。

DXに取り組む専門部署やチームの有無

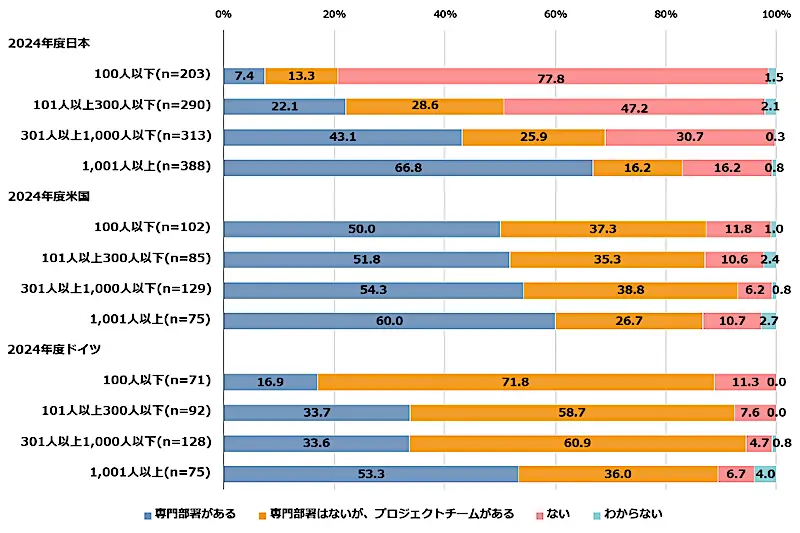

DXの取り組みに関する専門部署やプロジェクトチームの有無〔図4〕はどうでしょう。

〔図4〕DXの取組に関する専門部署、プロジェクトチームの有無(従業員規模別・国別)

〔図4〕DXの取組に関する専門部署、プロジェクトチームの有無(従業員規模別・国別)

(DXへの取組の設問で「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」「全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取組んでいる」「部署ごとに個別でDXに取組んでいる」を選択した企業が対象)

日本の100人以下の企業では、DXに関する専門部署やプロジェクトチームを設けていないことがわかります(あるは約20%)。ところが、米国・ドイツの100人以下企業では、約85%の企業で専門部署やプロジェクトチームを設置できています。

DXが大企業だけのものではなく企業規模にかかわらずに重要だと考えるのであれば、社員数が少ないんだからしょうがないと諦めるわけにはいかないでしょう。米国・ドイツでは規模の小さな企業でもできているのですから。

社外とのコラボレーション

外部組織(社外)との連携について見てみます〔図5〕。連携の目的は、企業変革を推進することという条件が付いています。

〔図5〕企業変革を推進するための外部組織との連携(従業員規模別・国別)

〔図5〕企業変革を推進するための外部組織との連携(従業員規模別・国別)

日本の100人以下企業では17%程度と低調です。それより大きな日本企業でも30%〜40%と、あまり活発とは言えません。ところが、米国の100人以下企業は約60%で、日本の大企業よりも多くなっています。

大企業の場合でも外部組織との連携無しでビジネスが成り立っていることはないでしょう。ましてや中堅・中小企業では、社外との連携の必要性はもっと高いはずです。現状を見てみると、日本企業の全般的な「内向き志向」がここにも表れています。

生成AIを導入している中堅・中小企業は?

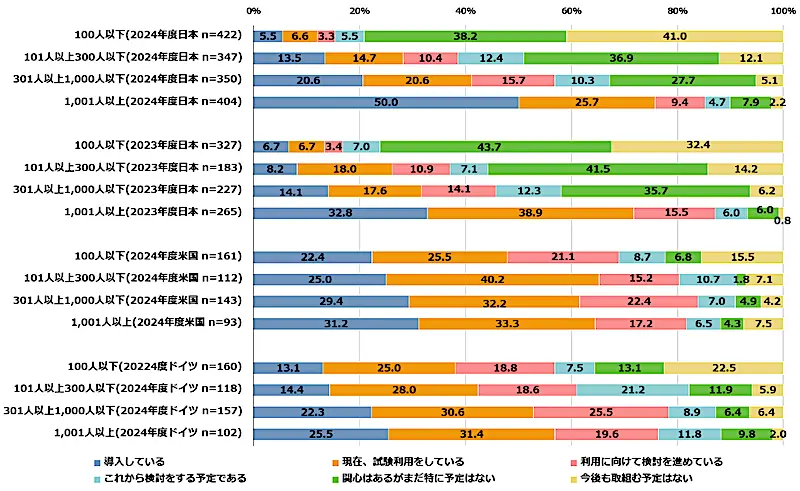

昨今気になる生成AIの導入状況はどうでしょうか〔図6〕。

〔図6〕生成AIの導入状況(従業員規模別・国別)

〔図6〕生成AIの導入状況(従業員規模別・国別)

日本では、2023年と比較して2024年で大企業の導入が一気に増えたことがわかります。しかし、従業員規模が小さくなるほど取組み割合が下がる一方です。100人以下の企業では、予定なしが約80%もあります。米国・ドイツでは、企業規模によってそれほどの差はありません。

「DX動向2025」では次の様にコメントしています。

生成AIの活用は業務効率化や生産性向上はもちろん、バリューアップにも寄与する。中小企業にも効果が期待されるため、日本の中小企業の生成AIの活用の低さは課題である。

日本の中堅・中小企業も対応を考える時期に来ていると言えるでしょう。

最後に

「DX動向2025」ではここで紹介した結果以外にも、興味深い調査項目が並んでいます。レガシーシステム刷新状況の違い、DXを推進する人材の状況などが報告されています。

すべての項目で企業規模別の集計がされているわけではありませんが、それらは規模別に目立った特徴がみられるわけではないものが多いのでしょう。

参考になるかもしれない調査結果が見つかるかもしれませんので、ダウンロードして、まずは目次から眺めてみるのもよいかもしれません。

関連リンク

「DX動向2025」日米独比較で探る成果創出の方向性「内向き・部分最適」から「外向き・全体最適」へ、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは