データ駆動型『企業変革』のススメ 事例から学ぶ中小企業のためのDX戦略

DX事例

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が浸透しつつある現在においても、「デジタルツールを導入すること」や「紙の書類をなくすこと(ペーパーレス化)」といった表面的な変化と誤解されがちです。しかし、それでは真の競争力向上には繋がりません。

DXは単なるデジタル化で終わるものではなく、会社のあり方そのものを変革し、厳しい時代を勝ち抜くための「企業変革」へと導かなくてはなりません。そしてこの変革は、収益力の向上はもちろんのこと、従業員のエンゲージメントを高め、変化に強い俊敏な組織を作り上げ、未来に向けて挑戦し続けるしたたかな企業体質を育むことも目指します。

本記事では、筆者がコンサルタントとして実際に見てきた事例を紹介しながら、中小企業が直面しがちな課題と解決のヒントを交えながら、DX戦略の立て方の勘所から、データに基づいた意思決定の実践、アジャイルな推進アプローチまで、具体的に解説します。

DXの誤解を解き、本質を理解する

それ本当にDX? ~デジタル化と企業変革の決定的な違い~

DXの目的とは?

「DXの目的は何ですか?」と問われたら、社長の皆様はまず『儲かり続ける会社に変わること』を期待されるのではないでしょうか。それは経営者として当然のことであり、DXが目指すべき非常に重要な成果の一つです。

しかし、その「儲かり続ける」状態を実現し、厳しい環境変化の中で持続させていくためには、単に目先の利益を追求するだけでは不十分です。DXの本質は、もっと深く、社員一人ひとりの働きがいから社会全体の変化への対応力までを含む、広範な企業変革にあります。具体的には、

- 『従業員一人ひとりが自社のパーパスに共感し、活き活きと創造的に働き、その高いエンゲージメントが企業成長の強力なエンジンとなる会社になること』

- 『激変する社会環境や予測不能な顧客ニーズに対し、変化を先読みし、しなやかに、そして俊敏に対応できる適応力や回復力を備えた会社になること』

- そして、その土台として『現状に甘んじることなく、失敗を貴重な学びとして恐れず、常に新しい価値創造に挑戦し続けられる、したたかで前向きな企業風土を育むこと』

これらの要素が相互に作用し、一体となって初めて、DXは企業を内面から強くし、結果として競争優位性を確立し、長期的な収益力、すなわち「儲かり続ける力」をもたらすのです。

「それ、本当にDXですか?」

「最新の会計ソフトを導入した」「営業支援ツールを入れた」――これらはDXでしょうか? これだけでは判断できません。なぜなら、デジタルツールの導入はあくまで手段(戦術)の一つであり、それ自体が目的ではないからです。

重要なのは、そのツール導入が、会社全体を変革するための明確な「DX戦略」に基づいて行われているかどうかです。例えば、

ありがちな誤解(戦術止まり):「経理業務の効率化のために会計ソフトを導入した。」これだけでは、単なる業務改善の可能性があります。

経理部門の作業時間は短縮されるかもしれませんが、会社全体の収益構造や意思決定プロセス、ましてや従業員のエンゲージメントや組織の敏捷性が変わらなければ、「企業変革」には至りません。

DXの一環となる場合(戦略あり):「全社的なデータに基づいた迅速かつ的確な意思決定を実現し、変化への対応力を高めるため(戦略)、その第一歩としてリアルタイムに財務状況を把握できるクラウド会計システムを導入し、営業・生産部門のデータとも連携させ、全社員が必要な情報にアクセスできる環境を整える(戦術)。」

この場合、ツール導入は明確な戦略の一部であり、企業全体の変革を目指すDXの一環と言えます。

大切なことは、企業変革の明確な「戦略」があるか、そしてその戦略が会社の理念や経営計画としっかりと結びついているか、という点に尽きます。戦略なきツール導入は、ただのコスト増に終わる危険性すらあるのです。

なぜDX戦略が不可欠なのか? 投資を「儲け」に変えるために

戦略なきDXは失敗する ~デジタル投資を『価値創造』へ繋げる思考法~

ここでは、筆者がコンサルタントとして実際に見てきた、戦略の欠如が招いた中小企業のDX失敗例をいくつかご紹介します(企業名は架空のものです)。

事例1:「最新設備を導入したが、生産性が上がらない…」A製作所の嘆き

A製作所は、国の補助金を活用して最新鋭の自動加工機を導入しました。しかし、期待したほどの生産性向上は見られず、むしろ現場からは「使いにくい」「以前のやり方の方が早い」といった不満の声が上がっています。なぜでしょうか?

考察:

最新設備という「戦術」に飛びつきましたが、それをどう活用して、どの部分の生産性を、具体的にどれだけ向上させるのか、そのために現場の業務プロセスや社員のスキルをどう変えるのか、といった「戦略」が欠けていた可能性があります。また、導入前に現場の意見を十分に聞かず、トップダウンで進めたことも一因かもしれません。DX戦略では、技術だけでなく、人・プロセス・組織文化の一体的な変革が不可欠です。

事例2:「鳴り物入りでDXチームを発足!しかし、3ヶ月で活動停止…」B商事の誤算

B商事は、社長の号令一下、若手社員を中心にDX推進チームを発足させました。「何か新しいことをやれ!」という指示のもと、様々なITツールが検討されましたが、具体的な目標や権限が曖昧なまま時間だけが過ぎ、結局目立った成果を出せずに活動休止状態に。

考察:

DXを推進する「体制」を作ったものの、会社としてDXで何を成し遂げたいのかという「戦略的目標」が不明確でした。これでは、チームメンバーも何を基準に活動すれば良いかわかりません。DX戦略は、推進体制に明確なミッションとロードマップを与える羅針盤の役割を果たします。

事例3:「顧客管理システムを導入したが、誰も使わない…」Cサービスの現実

Cサービスでは、顧客情報を一元管理し、営業効率を上げるために高機能な顧客管理システム(CRM)を導入しました。しかし、営業担当者は従来のExcel管理から移行せず、システムへのデータ入力も疎か。結局、高価なシステムは一部の管理者しか使わない「置物」と化してしまいました。

考察:

ここでも、「業務プロセスの見直し」や「導入目的の共有」「社員教育」といった戦略的視点が欠けていました。新しいツールを導入する際は、それが社員にとって本当に使いやすく、メリットを感じられるものか、そして既存の業務プロセスにどう組み込むのかを徹底的に考え、関係者全員で共有し、必要なスキル研修を行うことが重要です。DX戦略には、社員のITリテラシー向上や変化への動機づけも含まれます。

これらの事例は氷山の一角です。戦略なきDXは、貴重な経営資源の無駄遣いに繋がりかねません。

「挑戦できる企業風土」は戦略があってこそ育つ

DXは試行錯誤の連続です。最初から全てがうまくいくとは限りません。しかし、「とりあえずやってみよう」だけの精神論では、失敗が続いたときに組織は疲弊してしまいます。

明確なDX戦略があればこそ、

挑戦の方向性が定まり、無駄な試行錯誤を減らせる。

「ここまで試してダメなら次の手段」という判断基準(撤退基準)も設定しやすい。

小さな成功体験を積み重ね、それを組織全体で共有することで、次の挑戦への意欲が湧く。

このように、戦略は「挑戦と学習のサイクル」を効果的に回し、挑戦できる企業風土を育む土壌となるのです。

あなたの会社は、明確なDX戦略を持っていますか?

データ駆動型経営こそDXの核心

数字がDXの羅針盤 ~データに基づく意思決定が企業変革を推進する~

少子高齢化による深刻な人材不足、不安定な国際情勢に起因する原材料費やエネルギーコストの高騰など、中小企業を取り巻く経営環境はますます厳しさを増しています。このような状況下では、企業規模の大小に関わらず、過去の経験や勘だけに頼った経営判断は大きなリスクを伴います。

今こそ「数字」に基づく客観的な意思決定が求められる時代です。そして、その意思決定の精度を極限まで高めることこそ、DXの核心と言えます。

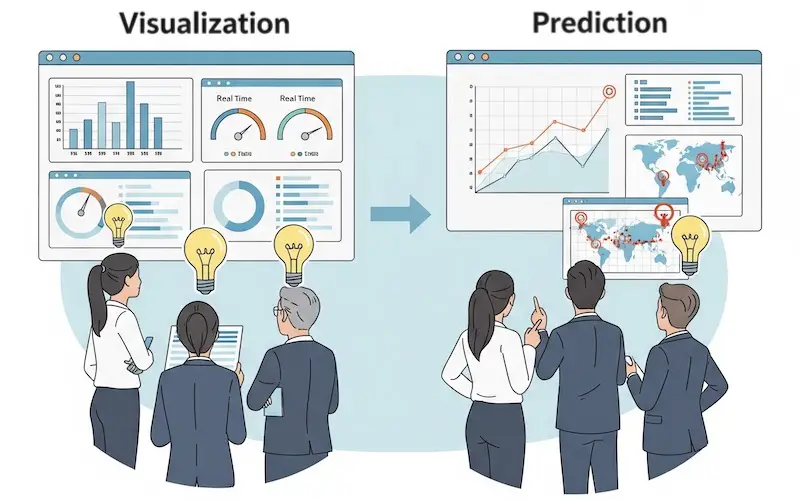

「見える化」から「予測」へ

あなたの会社では、日々の活動がどれだけ数字で把握できているでしょうか? 例えば、営業活動における訪問件数、成約率、顧客単価。製造現場における生産量、不良率、設備稼働率。これらをリアルタイムに「見える化」するだけでも、多くの気づきがあるはずです。

そしてこれらのデータをさらに分析し、将来の需要を予測し、リスクの予兆を検知する。日々の意思決定の質を高め、最終的には業務プロセスそのものを根本から変革していく。これこそがDXなのです。

意思決定のスピードと精度向上

市場の変化が速い現代では、意思決定のスピードが企業の命運を分けます。勘や経験に頼る会議では意見がまとまらず、時間ばかりが過ぎることもあります。客観的なデータがあれば、より迅速かつ的確な判断が下せます。例えば、「この新商品を開発すべきか?」という問いに対して、関連市場の成長率データ、競合製品の販売データ、ターゲット顧客層のWebアンケート結果などを提示できれば、議論は格段に深まるでしょう。

投資対効果のシビアな見極め

「現状よりも良くなるはず」という期待感だけで新しい施策に投資するのは危険です。特に経営資源の限られる中小企業では、投資が本当に期待した成果(リターン)を生むのかを、事前にデータに基づいて予測し、実行後も効果測定を厳密に行う必要があります。例えば、新しいマーケティング施策に100万円投資する場合、それによってどれだけの新規顧客獲得や売上増が見込めるのか、具体的な目標数値を設定し、達成度合いをデータで追いかけるのです。

「挑戦」を支えるデータ活用

新商品の開発や新サービスの開始は、企業成長のための重要な「挑戦」です。しかし、やみくもに商品やサービスのバリエーションを増やしてしまうと、管理コストが増大し、かえって経営を圧迫することにもなりかねません。挑戦には、データという裏付けが不可欠です。市場のニーズ、既存顧客の声、試験販売の結果などを分析し、「本当にこの挑戦は勝算があるのか?」「継続すべきか、撤退すべきか?」を冷静に判断するための材料をデータから得るのです。

DX SQUAREの記事もデータ活用の具体的な進め方の参考になるでしょう。あなたの会社の「勘と経験」に「データ」という強力な武器を加え、企業変革を加速させましょう。まずは、どのデータから活用できそうか、チームで話し合ってみることから始めてはいかがでしょうか。

VUCA時代におけるDX推進のアプローチ

失敗を恐れず挑戦し、データで舵を取る ~VUCA時代を乗りこなすDX実践論~

予測困難なVUCA時代では、従来の計画やKKD(勘・経験・度胸)経営では企業の存続すら危うくなります。大規模投資はリスクが高く、何もしなければジリ貧に陥りかねません。このような状況下で有効なのが、「小さく試し、素早く学び、柔軟に方向転換する」アジャイルなDX推進です。

「小さな仮説検証」を優先

完璧な計画より「こうすれば良くなるのでは?」という小さな仮説から始めます。

「データ駆動の試行錯誤」へ転換

仮説をデジタルツールで素早く試し、結果をデータで客観評価。成功なら本格展開、失敗なら修正し再試行、このサイクルを高速で回します。

「失敗」を「学習の機会」に

個々の失敗は「この方法は有効でない」という貴重な学びです。失敗から学び次に活かす文化、つまり挑戦結果をオープンに共有し議論できる心理的安全性が高い環境が不可欠です。

常に「DX戦略」に沿っているか問う

アジャイルな推進でも、中心は「DX戦略」です。仮説検証は戦略に沿って優先順位を付け、ツール導入が戦略に貢献するか常に問い続けます。

DXを通じ「挑戦する文化」を育み、敏捷で強い会社を目指しましょう。まずは身近な課題で小さな仮説検証を繰り返し、最初の一歩を踏み出す領域を見つけてはいかがでしょうか。

まとめ:DXによる真の企業変革に向けて

本記事では、DXが単なるデジタルツールの導入ではなく、「儲かり続ける会社」へと自らを変革していく、終わりなき旅であること、その核心をお伝えしてきました。その旅の羅針盤となるのが「DX戦略」であり、エンジンとなるのが「データに基づく意思決定」と「挑戦し続ける企業風土」です。

VUCA時代という荒波を乗り越え、持続的な成長を遂げるために、今こそDXの本質に立ち返り、勇気を持って企業変革の一歩を踏み出しましょう。この先に、あなたの会社の新しい未来が拓けることを心から願っています。

関連リンク

プログラマ・システムエンジニアとしてキャリアをスタートし、旧郵政省向けATM開発や3次元CAD/CAMパッケージの開発、LAN・サーバー構築、業務系システムの設計・構築など、多岐にわたるプロジェクトに従事。業務の流れと情報の流れを俯瞰し、システム全体を最適化する技術力と設計力を培う。 その後、ITベンチャー企業にて取締役副社長を務め、IT人材の採用・育成にも携わり、組織開発とマネジメントの経験を積む。現在は、合同会社朝吉システムズの代表社員として、DX(デジタルトランスフォーメーション)とAI活用を専門とするコンサルティングに注力している。 単なる技術導入ではなく、「成果が出る仕組みづくり」を信条に伴走型支援を実践。課題の本質をクライアントと共に掘り下げ、因果関係を整理しながら進めるコンサルティングには高い評価が寄せられており、「もやもやがスッキリした」との声が多数届いている。中小企業の強みを活かした変革支援を通じ、日本の現場にDXを根づかせることを目指している。

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは