DX認定取得で社内のDXに対する意識が変わった――建設業を変革する大末建設の挑戦

DX事例 建設業

DXの前提となるデジタル化の遅れや生産性の低さは、いま建設業界が抱える大きな課題です。こうした状況に対処するため、1937年創業の総合建設会社・大末建設は2022年に社長直轄のDX推進本部を設置し、全社的なDXに取り組んできました。2024年10月にはDX認定を取得し、DX推進企業として注目を集めています。

マンション建築・一般建築・リニューアルを三本柱に、全国に拠点を展開する同社は、グループ全体で約670名が働く東証プライム企業です。業界における今後の成長や競争力強化に向けても、DXは不可欠な課題といえるでしょう。今回は、大末建設のDX担当者にインタビューを行い、DX認定取得に至るまでの道のりを伺いました。

「中長期の成長戦略として企業価値向上」に向け、DX推進が取り組むべきひとつの課題だった

── 大末建設がDXに取り組んだきっかけを教えてください。

技術開発部 部長 北谷慶夫氏(以下、北谷):建設業界では以前から「2024年問題」が課題として認識されていました。ただでさえ慢性的な人手不足が続くなかで、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されることにより、さらなる労働力不足が懸念されている問題を指します。

そうした背景から、アナログ業務や属人化から脱却し、生産性を向上させることが急務となっていました。課題解決に向けて、2022年に社長自らが本部長となり、DX推進本部を発足しました。

技術開発部 部長 北谷慶夫氏

技術開発部 部長 北谷慶夫氏

DXシステム戦略部 部長 西尾章氏(以下、西尾):DX推進部のメンバーは主要部署から人材を集め、2年間の期限を設けて集中的に取り組むことにしました。メンバーに選んだのは、ITの知識やスキルというよりも、業務に関する知識を持った人材です。

DXシステム戦略部 部長 西尾章氏

DXシステム戦略部 部長 西尾章氏

── 各部門の業務を深く理解している方が、DXの旗振り役として抜てきされたのですね。

西尾:しかも、すべての通常業務を一時的に離れてもらい、専従としてDX推進に専念して全員が本気で取り組みました。

北谷:そのために、各部門で活躍する精鋭を集めて組織したと聞いています。当社でそんなプロジェクトはほかにないと思います。会社はDXへの投資とリソース集中に踏み切り、デジタル技術を活用し、従来の業務プロセスを変え、企業競争力を高めることを目指しました。

DX推進部を中心に、わずか2年で独自のDXシステムをリリース

── 当初からDX推進への明確なビジョンをお持ちだったのでしょうか。

北谷:最初はDXというものを理解していませんでしたし、私自身、ビジョンはない状態からスタートしました。まずは「DXとは何か」のワークショップを重ねて、理解するところから始めて、そのあとは社内をくまなくヒアリングし、DXを実現するための要件を洗い出していきました。

西尾:外部のコンサルタントの支援も受けて、結局、要件定義に1年くらいかかりましたね。

最終的に、営業的な視点では「受注が増えること」、技術的な視点では「ミスが少なくなること」――それぞれの視点での成果を通じて、「利益・売上が上がるシステム」を開発するという考え方でDXを進めることにしました。

── そうやってできあがったのが、貴社独自のDXシステム「DXS(大末DXシステム)」ですね。

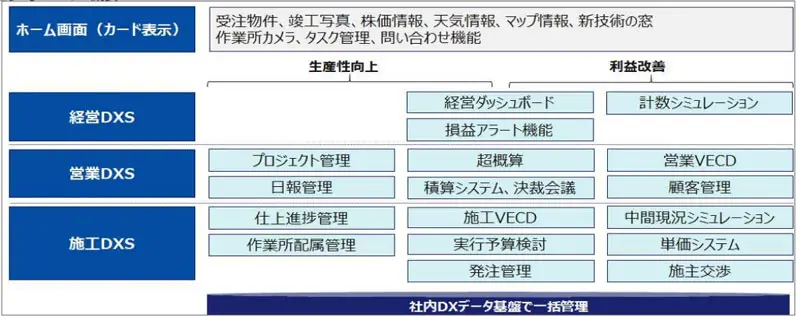

西尾:はい。DXSは全国に点在していたさまざまな業務データを共有化し、一元管理できるようにしたクラウドベースのシステムで、2024年4月に本番稼働を開始しました。

DXSのプラットフォーム上には、以下の主に3つのメインシステムで構成されています。

- 経営DXS

損益を可視化するシステム。会社の利益や出来高のシミュレーションなどを行い、採算が悪化している現場を抽出して迅速に対策を打つことができます。また、経営ダッシュボードにより、業績のモニタリングも可能です。 - 営業DXS

「超概算(プロジェクト初期に大まかな見積もりを出す)」のためのシステム。過去のデータを参照して類似物件を基に、費用感を迅速に見積もることができます。 - 施工DXS

現場マネジメント力を強化するシステム。施工プロセスにおける品質や工程、原価の統合的な管理に加え、ナレッジの蓄積と検索が可能です。

「DXS(大末DXシステム)」の概要(大末建設のプレスリリースより)

「DXS(大末DXシステム)」の概要(大末建設のプレスリリースより)

── あらゆる部署で役立ちそうなシステムですが、現場に好意的に受け入れられたのでしょうか。

西尾:やはり従前の業務からの変化に対し、最初は少なからず抵抗感がありました。システム自体は完成しましたが、これから全社的にどう浸透させていくかが本当の勝負だと思っています。DXS継続に向け、現場の声を拾いながら改善を重ねていきたいですね。

BIM導入により、従来の業務の課題を解決

── DXS以外では、どのようなDXを推進されているのでしょうか。

設計部BIM課 課長 楠見紘平氏(以下、楠見):私が担当している設計部門ではDXのひとつとして「BIM(Building Information Modeling)」を導入しています。BIMは3Dモデルに建物情報を付加し、設計や施工、維持管理などに活用する技術です。

たとえば、お客さまへ合意形成する際、建築のことをよく知っている方は2次元図面を見ると立体的なイメージができますが、そうでない場合、2次元図面ではイメージすることは難しく、意図が伝わらない課題がありました。BIMを活用することで、そのような課題を解決しています。

BIMの利活用は浸透しつつあります。建設プロジェクトでは従来、2次元ベースで業務を進めており、すぐに3次元ベースに変えることは難しいですが、BIMによる品質や生産性の向上を実感してもらい、長期的な視点で取り組んでいるところです。

設計部BIM課 課長 楠見紘平氏

設計部BIM課 課長 楠見紘平氏

北谷:現場では生産性向上アプリも導入しており、環境はかなり変わってきていますよ。

── そうした現場の方々に対して、DX関連の教育などは全社的に行っているのでしょうか。

北谷:研修を行っていますし、アプリの使い方などについては今でもフォローを続けています。全国の現場に足を運んで、アプリをインストールするところからサポートしています。

取り組みの成果のひとつとしてDX認定取得を目指す

── 2024年10月にはDX認定を取得されています。当初から取得を目指していたのでしょうか。

北谷:先ほどお話ししたように私たちも最初からDXの知識があったわけではなく、学んでいくなかで「DX認定制度」の存在を知りました。

西尾:DXの達成度を客観的に評価してもらえる制度であり、取り組みの成果のひとつとして取得を考えました。まず私たちが取得できる制度なのか、調べてみようというレベルからのスタートでした。

北谷:調べていくうちに、DX認定を取得すれば会社の知名度や企業価値の向上につながる可能性があることがわかり、結果的に人材獲得にもよい影響を与えることが期待できると判断しました。2024年の年明けから認定に向けて動き出しました。

── DX認定を取得するまでのプロセスを教えてください。

西尾:まずは「この項目はこの時期に完了させよう」という全体の流れを見据えたスケジュールを作成しました。2024年12月の東京開催「建設DX展」に出展したかったので、それまでにDX認定を取得することを目指しました。

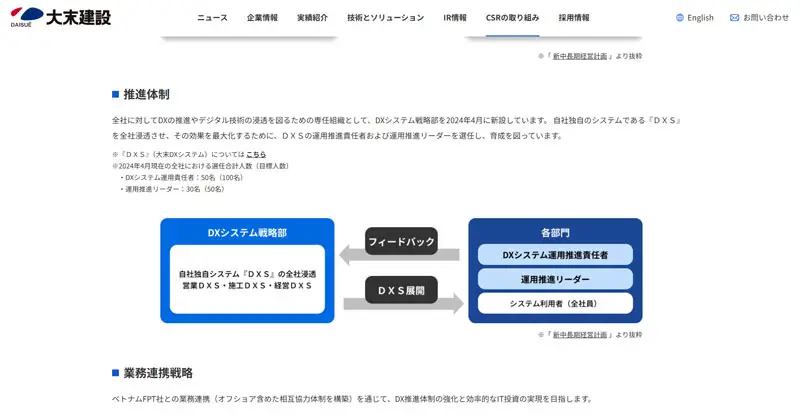

楠見:次は認定取得のために必要な項目を洗い出しました。たとえば、当社ホームページにDX推進をテーマにした専用ページが必要だとわかったので、他社の事例も参照しつつ、当社の「DX推進」専用ページを作成しました。

大末建設の「DX推進」ページ

大末建設の「DX推進」ページ

西尾:申請は、キヤノンマーケティングジャパン社の伴走支援を活用しました。当社で自己診断である「DX推進指標」を記入して、フィードバックをいただいて仕上げていくという流れです。

楠見:キヤノンマーケティングジャパン社とは、2週間に1回くらいのペースで会議体を開き進捗確認などを行い、それを5ヵ月ほど続けました。

「DX推進指標 自己診断フォーマット」に回答を記入しようと思っても、当社のDXへの取り組みをどのように言語化すればよいのか悩むことが多く、手が止まってしまうこともありました。想像以上に自己診断は大変でした。

── 特に難しかった部分はどこだったのでしょうか。

楠見:DX推進の枠組みに関するKPI(重要業績評価指標)の設問は難しかったです。定量的な回答が求められるのですが、そもそも何を「定量」として示すのか定まっておらず、まだKPI自体も計測ができていなかった。

最終的に、中長期経営計画や当社の公開情報をもとに回答を整理し、KPIを設定しました。

── 2024年10月のDX認定取得までに体制や組織にはどのような変化がありましたか。

楠見:DX推進部は2024年4月で発足から2年を迎え、当初の予定通り目的を達成し、DX推進本部からDXシステム戦略部に再編されました。メンバーはそれぞれの部署に戻りましたが、DX認定取得に向けたスケジュールに沿って進め、DX認定取得の目標は完遂できました。

DX認定取得で社内のDXに対する意識が変わった

── DX認定のメリットについては、どのように感じていますか。

楠見:2年間全社的なDXに取り組んできて、それが成果としてちゃんと認定されるというのは、やはり嬉しいものです。また、DX認定を取得したことで、社内でのDXに対する意識の変化が少なからず起きていると感じますね。

北谷:全社を巻き込んでDXを進めてきたこの2年間で、DXへの抵抗感のようなものは間違いなく減りましたね。新しい取り組みについても、以前だったら「本当にやるの?」という懐疑的な雰囲気はゼロではありませんでした。ですが、今はまったく違います。「会社としてDXをやっていくんだ」という意識が高まっていて、社員の意識改革としてはうまくいっています。

経営層からも、「こうしたDXに取り組むべきだ」「次は私たちの部署を中心に推進したい」といった声が上がるようになり、全社的な課題としての認識が浸透しています。

DX認定を取得したからといってDX自体が終わりというわけではありません。これからも継続して取り組んでいきます。

西尾:私も同じ認識です。DXで変化に取り残されないために、DXに対する明確なビジョンの共有と、これからは現業部門主導でのスモールスタート、データに基づいた継続的な改善、IT人材育成と外部活用、情報セキュリティ管理の徹底が重要です。これらの取り組みを組織的に行うことで、変化に強く競争優位性を確保できる企業体質にすることを目指します。

── ポジティブな空気が生まれているのは興味深いです。社外からの反響はいかがでしょうか。

西尾:同業他社から「認定の取り方を教えてくれませんか」という問い合わせが来たり、お客さまからDXSのことをよく聞かれるようになっています。各所から「DXの進捗はどうですか」という質問を受けることも増えました。

発信する建設業へ――DXで芽生えたマインド

── 今後の展望についてはどうお考えでしょうか。

西尾:さらなる企業価値向上のため、DX認定の上位となる「DX銘柄」の選定を視野に入れ、難易度は高いですがチャレンジしたいと考えています。

DXについては生成AIの活用も考えています。現在はトライアルで、クラウドストレージの生成AI機能の活用を始めた段階です。

楠見:BIMでも生成AIの活用が可能です。たとえば、内装の提案をする際、「イタリアの家具」「赤の壁紙」といったキーワードを入力するだけで、蓄積されたノウハウから空間を自動で生成することができます。

建築の知識が少なく経験の浅い社員も、キーワードの入力である程度イメージを形にできる時代となり、生成AI活用による業務の属人化防止への効果や社員の育成にも期待しています。

── 最後に、これからDX認定取得を目指す企業にメッセージをお願いします。

北谷:自社だけでDX認定を取得することが難しい場合は、コンサルティング会社などの伴走支援を受けることも選択肢のひとつです。自己診断のサポートはとても助かりますし、スケジュールどおりに進めるために、客観的な意見がもらえるからです。

楠見:DX認定取得は、自社のDXへの取組みの達成度やよいところも悪いところも、客観性を持って自社を分析評価できるよい機会です。DX認定取得後は自信を持ってDXを推進する事ができ、対外的にDXに取り組む先進的な企業イメージの向上に繋がりました。

西尾:建設業界はこれまで、自社の取り組みを対外的に発信するという文化があまりなかったように思います。DX認定を取得し発信することは、企業ブランドの強化につながり、顧客や取引先からの信頼性向上、競争優位性の確立、企業価値の向上など、多岐にわたるメリットをもたらすと考えられます。

取材・構成・撮影:山田井ユウキ

編集・制作:株式会社はてな

取材協力

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは