失敗から学んだ“建設DXの先駆者”コプロス──スモールスタートで成功事例を積み重ねる

DX事例

建設業界はデジタル化が遅れていると言われる業界のひとつです。特に地方の建設会社においては、ベテラン社員の多さや業界特有の慣習などから、DX推進が簡単ではありません。

しかし、山口県下関市に本社を置くコプロスは、同じような課題を抱えながらDXを進めてきました。中堅・中小企業等のモデルケースとなる優良事例として経済産業省の「DXセレクション2025」準グランプリに選ばれ、建設業界におけるDXの先駆者として注目を集めています。

同社はどのようにDXを成功させたのでしょうか。専務取締役の宮﨑隆司さんにお話を伺いました。

高齢化対策と業務可視化のためDXに着手

── まず、コプロスの事業について教えてください。

専務取締役 宮﨑隆司氏(以下、宮﨑):当社は山口県下関市を拠点とする、1946年に創業した建設会社です。

ダムやトンネルといった土木事業、住宅やマンション、オフィスビル、商業施設など建造物の規模・種類を問わず対応する建築事業のほか、自社で開発した立坑構築工法「ケコム工法」によるケコム事業を展開しています。

ケコム工法は穴を掘る際の静音性や安全性が抜きん出ており、大手ゼネコン各社などから多くの依頼をいただき、全国で施工を行っています。

── DXに取り組むことになった経緯について教えてください。

宮﨑:当社は創業以来、順調に成長を続け、1990年代前半には年商89億円に達しました。しかし、バブル崩壊と共に売上が減少し、なかなか下げ止まらず苦しい時期が続いていきました。

さらに、課題となっていたのが社員の高齢化です。建設業界はどこもそうだと思いますが、30代後半から40代の世代が不足しています。私が他社での勤務経験を経て2013年に30歳で入社したときは、100名近い社員の中で自分より若い社員は2人しかいませんでした。いずれ世代交代していくことを見据えたとき、次世代の会社の運営が課題になると考えました。

また、書類は紙に手書きで、社員がどこで何をしているのか把握もできず、業務の可視化も課題だと感じていました。

このような状況を変革し、次の時代に向けて会社を成長させるため、DXに取り組むことにしたのです。

── 明確に課題2つがあったのですね。ちなみに貴社に限らず、建設業界全体のDXは現在どのような状況なのでしょうか。

宮﨑:他の産業に比べると、遅れている会社が多いと思います。ただ、国や建設業界はDXの必要性を認識しており、さまざまな施策を行っています。

たとえば2015年にはICTの全面的な活用を建設現場に導入する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」が国土交通省主導で始まりましたし、建設DX関連のスタートアップ企業もこの10年で一気に増えてきました。

先進的な企業がDXに積極的に取り組む一方で、いまだにアナログなやり方から抜け出せない企業も多く、二極化が進んでいるのが現状だと思います。

スモールスタートで成功事例を積み重ねる

── 宮﨑さんが主導してDXを進められた際、どのようなことから変えていきましたか。

宮﨑:本社と現場を分断させていた、情報共有のあり方から見直しました。

私が入社後所属したケコム部門は特に出張が多く、紙での情報の共有に限界があったのです。当時は日報も紙に手書きで、月に一度まとめてFAXで送られてくることも珍しくなく、メンバーのリアルタイムな状況を全く把握できていませんでした。

そこで、社用スマホを配布し、チャットツールやGoogleカレンダーを導入して、日々の情報交換やスケジュール共有から始めました。建設現場の写真を毎日1枚は共有するようにしたり、ビデオ通話で現場の状況を共有したりするようにしたのです。

── 紙に慣れていた現場に、新しい取り組みは受け入れられたのでしょうか。

宮﨑:若いメンバーは最初から順応できたのですが、ベテランメンバーはずっとガラケーを使っていたためか、拒否反応もありましたね。操作がわからなかったり、思わぬ挙動に困ったりといったトラブルも頻発しました。

もちろん、そうしたメンバーの気持ちも理解できます。これまで紙ベースのやり方で成功体験を積んできたわけですから、抵抗感もあったでしょう。入社したばかりの私のような若造が「こうした方が便利ですよ」と言っても、なかなか首を縦には振りにくかっただろうなと思います。

── どのように対応されたのでしょう。

宮﨑:まず、社員ひとりひとりの質問やクレームに対して、「お客さまサポートセンター」になったつもりで根気よく向き合いました。

とくにデジタルに関しては新しく入ってくれた若手メンバーが先生役を務めてくれました。ベテランは現場や仕事のことを若手に教え、若手はデジタルツールの使い方をベテランに教える。そうした相互にサポートし合う関係性を社内で作れたことで、ベテランと若手の関係性が深まったのは嬉しい誤算でしたね。

また、導入の進め方も工夫しました。私が配属された部門からの「スモールスタート」にして、目の届く範囲で少しずつ成功事例を作り、それを横展開していきました。

おそらくいきなり全社に一斉導入していたら、トラブルや不満の声に対応し切れず、うまくいかなかったと思います。スマホとチャットツールが社内に浸透するだけでも2年以上かかりましたね。

── DXというとスピード感を持って取り組むイメージがありますが、急に進めてもうまくいかないということでしょうか。

宮﨑:はい。実際、失敗した事例もあります。実は営業部にあるデータ活用ツールを導入したのですが、最初から完成形を目指してカスタマイズし過ぎたのです。その結果、当時のメンバーにはオーバースペックなツールになり、誰も使わなくなってしまいました。

その経験でわかったのは、デジタルに慣れている人の頭の中にあるアイデアをいきなり具現化しても、誰もついてきてくれないということです。ですので、最初は小さく、簡単なところから始めて、「前より業務が楽になった、便利になった」という実感を持ってもらうことが大切です。そこから少しずつ積み重ねていかないといけません。

国交省が推進する建設DXの波に乗り、生産プロセスを変革

── DXの具体的な取り組み内容について教えてください。

宮﨑:当社のDXは、「建設生産プロセスの変革」「データ活用の変革」「人材確保と育成」という3つの軸で進めました。

「DXセレクション2025」のプレゼン資料より

「DXセレクション2025」のプレゼン資料より

まず、建設生産プロセスの変革です。私が入社した2010年代はちょうど国土交通省が「i-Construction」を推進し、建設業界の業務効率化を図っていた時期でした。その流れに乗って変革を進めていこうと考えたわけです。

もっとも、私自身は現場で長くやってきた人間ではありません。そのため、やりたいことはあっても、それをどう現場に落とし込むかについては苦労しました。

それでも、一昨年くらいから成果が上がってきており、たとえば、ドローンで上空から現場の写真を撮影し、それをもとに図面を三次元で作成することが可能になりました。おかげで、トンネルや道路の工事が格段に効率化できています。

── 現場への落とし込みについては、どのように解決していったのでしょうか。

宮﨑:SNSなどで他社の成功事例を探し、直接質問して教えていただきました。また、そうやって探した詳しい人と当社のメンバーを引き合わせて、教わったりもしています。

アプリ開発を内製化し、成功事例を横展開

── 2つ目のデータ活用の変革についてはいかがでしょうか。

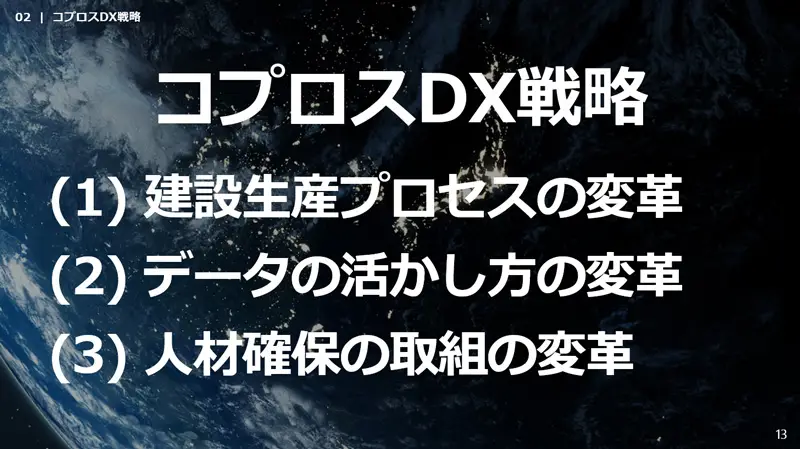

宮﨑:Microsoft 365を活用して、日報管理アプリやBIアプリといった自社アプリを開発しています。営業系ツールの導入失敗体験を生かして、まずは小さな成功体験を積むことを重視しました。

たとえば日報をデジタル化してデータを蓄積し、ExcelとBIツールを連携させると、工事原価や進捗率を可視化して、利益率などを正確に計算できるようになりました。そうやって目に見える成果が出てくることで、DXに対する社員の機運も高まってきました。

「DXセレクション2025」のプレゼン資料より

「DXセレクション2025」のプレゼン資料より

── アプリ開発を内製化している建設会社は少ないと思います。

宮﨑:そうかもしれませんね。「内製」といっても専門の開発部隊がいるわけではなく、各部署の中でスキルを持ったメンバーを中心に行っています。わからないことがあれば、SNSで詳しい方を見つけて教えてもらうなどして地道に進めています。

ただ、自社開発だからこそのメリットも多いんです。アイデアが生まれたら、どんどん開発して、使い勝手や課題についてコミュニケーションを重ねてさらにブラッシュアップしていく。徐々に完成度を高めていけるのは大きなメリットです。

また、自社開発だからこそ、手放しやすい。外注して何百万円という開発費をかけてしまうと、「違ったな」と思ってもやめるにやめられないですからね。

── 成功事例の横展開はどのように行っているのでしょうか。

宮﨑:月に一度、各現場・各部署が開発したアプリを発表する場を設けています。その発表会で出た成功事例を横展開したり、部署を越えた交流を深めたりすることで、社内のDXは飛躍的に加速するようになりました。

また、こうした発表会開催などを進めてくれているのが事務方のメンバーです。事務の仕事はなかなか評価に結びつけにくい部分があると思いますが、この取り組みを通してしっかりと評価できるようにもなりました。

── データ活用の変革の結果、どのような成果が生まれていますか。

宮﨑:請求書の処理は格段に変わりました。これまでは経理が現場に割り振り、監督がオフィスに戻って確認する作業が必要でした。

しかし、それをデジタル化したことで、RPAで自動で振り分けて、アプリ上で確認することが可能になりました。オフィスに戻る手間はもちろん、自動化でミスも削減できました。ざっくり計算すると、年間400時間かけていた業務量が25時間くらいに削減できています。

文系学生にもアプローチ、SNSでの発信が人材確保に効果

── 3つ目の軸である人材の確保と育成について教えてください。

宮﨑:建設業界は以前から人材不足が叫ばれていますが、私の感覚だと2017年ごろから特に厳しくなってきた印象です。

そこで、会社の知名度を高めるために、SNSでの発信をスタートしました。SNSが採用の直接的なきっかけになるというよりも、SNSを見てくれた学生に「こんな面白いことをやっている会社があるんだ」と思ってもらうことが目的です。

また、コロナ禍でオンライン面接が普及したこともあり、全国の学生を対象に採用活動を行うようになりました。当社の名前を知った学生がインターネットで検索すると、SNSをはじめ当社が蓄積してきた情報が出てくるという、良い流れが作れたと思っています。

── SNSでの発信がきっかけで応募者も増えたのでしょうか。

宮﨑:はい。爆発的に知名度が上がったというよりも、学生との接点における「漏れ」がなくなった感覚です。

以前は当社の情報が不足していたため、100人の学生と接点を持っても入社に至るのは2~3人でした。

現在は、業界や仕事内容だけでなく、人や会社の雰囲気を発信している効果で、100人の学生と接点を持てたら3~4割くらいは説明会に参加してくれて、6~10名近く採用できています。

── 文系の学生を積極的に採用している点もユニークです。

宮﨑:大学で土木建築を学んで卒業する学生は年に10,000人程度。建設業者の数を考えると、山口県下関市で就職してくれる専門性の高い学生は非常に少数だと思います。

それなら、無理に建設の知識がある人材にこだわるのではなく、それ以外の学生にもアプローチした方がいいと考えました。それまで建設業に興味を持っていなかった文系の学生に「この会社で働いてみたい」と入社してもらう。そして、しっかりと育成していく。10年後を見据えた会社の体制を作るなら、この方針がベストだと考えています。

バリューチェーンのDX支援や行政との連携強化も視野

── 今後の展望について教えてください。

宮﨑:建設業は一社だけでは仕事ができません。ひとつの現場にしても、多くの協力会社さんと連携する必要があります。協力会社は小規模であることも多く、DXや人材確保、育成に苦労されているところも少なくありません。

今後はそういった企業に対して、DXや採用、育成の支援などを行っていきたいと考えています。バリューチェーンのDXを推進することが、私たち、ひいては業界全体のためにもなると思うからです。

また、当社の取り組みについては経済産業省の「DXセレクション」や国土交通省 中国地方整備局の「中国インフラDX大賞」など、行政からも高く評価されています。行政からある意味「お墨付き」をもらうことも、中堅・中小企業にとってはとても重要だと感じています。「自分たちのやってきたことは正しかった」と感じられますし、社員の自信につながります。

今後はさらに行政との連携を深め、公共事業におけるデータ共有も進めていきます。それにより、公共インフラの維持管理や災害対応を高度化し、地域の安心安全にも寄与していきたいですね。

取材・構成:山田井ユウキ

編集・制作:株式会社はてな

取材協力

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは