なぜ日鉄エンジニアリングのDXは自走できるのか? 「体験」から始めた組織変革の全貌

DX事例

プラントの建設・操業・保守を主軸に、多角的に事業を展開する日鉄エンジニアリング。

同社は2019年に「デジタル・トランスフォーメーションセンター」を設立。単なるツール導入に留まらず、組織文化の変革まで踏み込み、今では部門によっては支援なしでDXが自走するほどの成熟度を見せています。自社の現在地を客観視する「DX推進指標」の巧みな活用も、その成熟度の表れです。

初期段階はDXの「体験」フェーズからスタートし、これからの「変革」フェーズに向けて、AI統合プラットフォームで動作するさまざまなソリューションを展開しています。

DX推進の歩みとDXを加速させる体制づくりについて、担当者の方々にお話を伺いました。

データサイエンスから始まった日鉄エンジニアリングのDX

── まず、日鉄エンジニアリングの事業について教えてください。

デジタル企画推進部 デジタル化推進室 室長 冨樫悠次氏

デジタル企画推進部 デジタル化推進室 室長 冨樫悠次氏

デジタル・トランスフォーメーションセンター デジタル企画推進部 デジタル化推進室 室長 冨樫悠次氏(以下、冨樫):当社は、日本製鉄の事業セグメント会社(特定の事業分野を担う中核会社)のひとつです。

プラント建設を主軸としながら、操業(オペレーション)や保守(メンテナンス)まで手がけるのが特徴で、廃棄物発電プラント、電力・エネルギー供給、洋上風力施設などの環境・エネルギー分野、物流倉庫をはじめとする総合建築、システム建築、特殊鉄骨などの都市インフラ分野、というように幅広く事業を展開しています。拠点は日本国内のほか、海外にも多数あります。

── DX認定を取得されていることからも、DXに関して意欲的に取り組まれている印象です。最初にDXに取り組まれたきっかけについてお聞かせください。

デジタル企画推進部長 山口路夫氏

デジタル企画推進部長 山口路夫氏

デジタル・トランスフォーメーションセンター デジタル企画推進部長 山口路夫氏(以下、山口):DXを推進する部署は、私たちが所属する「デジタル・トランスフォーメーションセンター(以下、DXC)」で、2019年に設立されました。

ただ、DXCには前身となる組織があります。それが、2017年に技術開発研究所内に設置された「データサイエンス部門」です。

当社は建設だけでなく操業も行っているため、操業に関するデータがたくさん蓄積されています。これを有効活用することで、競争力をアップしたり、お客さまへの付加価値向上に繋がったりすると考え、データ活用を目的としたデータサイエンス室を設立したのです。

それから2年後の2019年に、データ活用を社内外に展開していくため、新たにDXCを設立し、ビジネス変革も含めたDX推進を行っていく形になりました。

── DXCの組織体制について詳しく教えてください。

山口:DXCは、支援組織であるデジタル企画推進部、ICT企画推進部、CAEソリューション部に加えて、2024年4月からは実装組織として統合されたスマートエンジニアリング推進部、制御技術部で構成されています。

そのなかでデジタル企画推進部では、データサイエンスや全体のDX企画、戦略づくり、社内外への広報、DX案件のサポート、教育、評価などを担当しています。

体験フェーズから実装・変革フェーズへ

── これまでのDX推進の歩みについて教えてください。

冨樫:当初はDXの方針や考え方を社内に浸透させるため、対話や小さな成功体験を通じてDXを身近に感じてもらう「体験」フェーズからスタートし、そこからPoC(Proof of Concept:アイデアの実現性を検証する試み)なども含めた「実装」フェーズに進みました。ここまでを「NSEDX1.0」と位置づけています。

2024年度からは「NSEDX2.0」として、実装の成果を「実感」するフェーズ、そして「変革」フェーズに突入しています。

現在は、DX推進による顧客への価値提供の最大化、EPC(Engineering, Procurement, and Construction:設計・調達・建設)業務の生産性向上、生成AIも活用した全社共通業務の効率化、そしてDXを推進するための業務基盤の整備や人材育成、組織風土の醸成などに取り組んでいます。

日鉄エンジニアリングのDXへの取り組み。現在は「NSEDX2.0」の「変革」フェーズ

日鉄エンジニアリングのDXへの取り組み。現在は「NSEDX2.0」の「変革」フェーズ

── 初期段階のDX社内浸透はどのように進めていったのでしょうか。

山口:最初に各部門のメンバーを「デジタルナビゲーター」として認定し、彼らを通じて事業部門の課題やニーズを吸い上げる「デジタルキャラバン」をスタートさせました。

── デジタルナビゲーターはどのような基準で選ばれたのでしょうか。

山口:その時点では必ずしもデジタルリテラシーが高い必要はなく、「現状を変えたい、良くしたい」というマインドを持っている「変革意識が強い人」が選ばれました。

── 現在の「変革」フェーズとも一致していますね。各部門からはどのような課題が挙がってきましたか。

デジタル企画推進部 デジタル化推進室 シニアマネジャー 泉清志氏

デジタル企画推進部 デジタル化推進室 シニアマネジャー 泉清志氏

デジタル・トランスフォーメーションセンター デジタル企画推進部 デジタル化推進室 シニアマネジャー 泉清志氏(以下、泉):全部門から約700件もの課題が集まりました。

もともとデータサイエンス室とコンタクトを取っていた部門からは、データ活用に関する課題が多かったです。代表的なものとしては、養殖事業におけるデータ解析です。

養殖事業は、初めは大規模沖合養殖用の大型生簀システムや、生簀に餌を搬送するための自動給餌システムを造るなどハード中心の事業だったのですが、吸い上げた要望を受けて、データ活用による餌やりの自動化や最小限の餌で効率的に魚を育成する仕組みなど、データサイエンスを生かした方向に事業を展開していくようになりました。

── 事業の方向性まで変えてしまったのですね!

泉:一方で、人事や総務といったスタッフ系の部門に関しては、そもそも「DXで何ができるのか知りたい」という声が多かったです。「この作業を自動化したい」といった要望も数多く寄せられたので、RPAによる業務効率化を進めました。

山口:建築分野でもDX化が進んでいます。たとえば、制震ブレース(地震の揺れを軽減する部材)を納入する際、製造から配送までの情報を一元管理するシステムを開発しました。これまで、ExcelやFAXで行っていた情報のリレーをデジタル化によって効率化しています。

AI総合プラットフォーム「Think Platform®」であらゆる領域のDXを加速

── ほかにも日鉄エンジニアリングならではのDX事例はありますか。

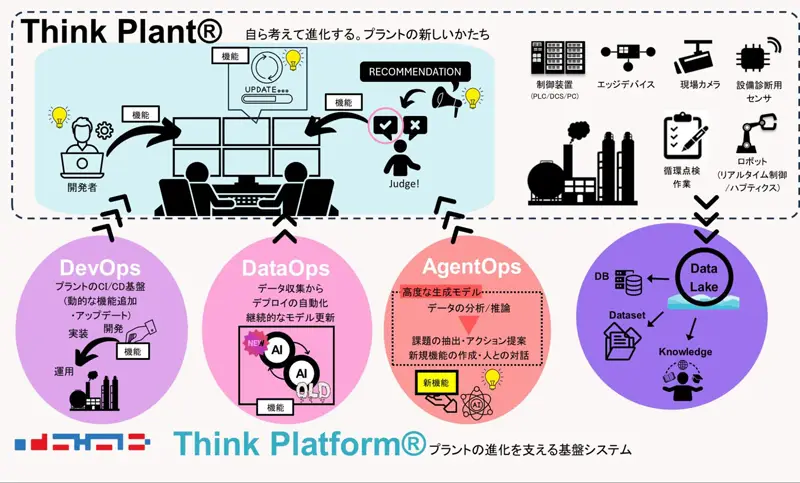

山口:現在、当社が最も力を入れているのがAI統合プラットフォーム「Think Platform®」です。このプラットフォーム上で動作するソリューションを「Think」シリーズとして展開しています。

たとえば、そのひとつが「Think Plant®」です。以前のプラントは、いったん完成するとハードもソフトもそれ以上手を加えることはありませんでした。

完成して終わりではなく、スマートフォンのようにハードが完成したあともソフトウェアをアップデートすることで機能が向上していくようにしたい、と考えました。そこでThink Plant®では、データを取得し、AIが判断して最適なアルゴリズムを作り、アップデートによって合理的に運転する「自立型プラント」を目指しています。

「Think Plant®」のイメージ図(日鉄エンジニアリングの「DX事例」より)

「Think Plant®」のイメージ図(日鉄エンジニアリングの「DX事例」より)

冨樫:ほかにも、電力小売り事業で太陽光発電と蓄電池を含めた最適なエネルギーマネジメントを提供する「Think EMXS®」や、ゴミ処理場などの火災検知システム「Think View®」、ロボットによる現場作業支援サービス「Think Robot®」、異常な振動や発熱のような危機状態をモニターする「Think Maintenance®」など、さまざまなサービスを提供しています。

── 全社的にDXを加速するうえで課題はありますか。

冨樫:DXを飛躍的に進めているなかで、社員のデジタル知識や利活用スキル・DX(デジタル変革)マインドの底上げが課題です。部門や社員によってデジタルリテラシーに差があるので、全体的にどう高めていけるかがポイントだと考えています。

── 部門によってどれくらいデジタルリテラシーに差があるのでしょうか。

山口:かなり違いますね。進んでいる部門だと、DXが自律化・自走化しています。DXCの支援がなくてもDXが勝手に案件化され、解決までもっていけるようになっています。

一方で、遅れている部門では、DXテーマがなかなか出てこなくて、今までと同じように電話や紙だけで業務を行っているところもあります。今までDXCは声を上げてくれた部門に対してサポートしてきたのですが、今後は置いていかれる部門がないように目を配る必要があると考えています。

── 先ほど紹介があったデジタルナビゲーターがそのための対策なのでしょうか。

山口:デジタルナビゲーターはあくまでもDXを始めた当初の施策です。DXに慣れて、メンバーからDXでやりたいことがどんどん挙がってくるようになった部門には必要ないため、かなり数は減らしています。

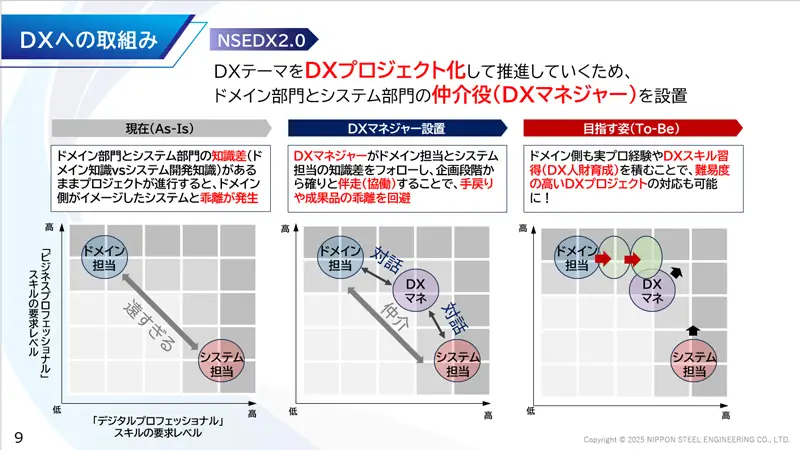

ただ、抽出された課題をDXで解決する際に問題となるのが、事業部門とシステム側の乖離です。システム化の経験がない事業部門のメンバーだけでディスカッションしても、実装まで進めないこともありますし、システム側が主導しても業務理解が不足して事業部門が求めるシステムにならないことがあります。

そこで現在は、デジタル化を推進するための「DXマネジャー」を選定し、事業部門とシステム部門をつなぐ役割を果たしてもらっています。

事業部門担当とシステム担当の仲介役となる「DXマネジャー」のイメージ

事業部門担当とシステム担当の仲介役となる「DXマネジャー」のイメージ

DX推進指標で現状を可視化、組織全体の目線合わせにも効果

── DXの進み具合を把握するためにIPAの「DX推進指標」を取り入れているとお伺いしました。そもそもの導入のきっかけや理由について教えてください。

泉:DXCが発足した際、DX推進に関して他社と比較する方法がありませんでした。そんな折、DX推進指標の自己診断ツールを活用することで、他社とDX推進の度合いを比較できることを知り、自社の状況を知るために導入しました。

経営幹部からの「他社はどのくらい進んでいるのか」という質問に回答するためにDX推進指標を有効活用しています。

── 実際にDX推進指標を活用することで何がわかりましたか。

泉:当社ではDXを「攻めのデジタル」と「守りのICT」に分類しています。攻めのデジタルはやりたいことが多数あるため進んでいるのですが、守りのICTの方は基幹システムの刷新の途中であり、まだまだこれからだと考えています。そういった当社の現状が、DX推進指標にしっかりと表れています。

── これまで実感していたことが、DX推進指標により数値で明確に可視化されたのですね。

泉:はい。自己診断ツールは、各項目を担当する部門の部長や室長に自ら採点してもらっています。全員で集まって、「ここはもう少し点数が低いのではないか」などと議論しているのですが、それにより組織間の目線合わせや意識向上にも繋がっている印象です。

── DX推進指標の役割は今後も続くのでしょうか。

泉:継続していきたいと思っています。DX推進指標は「健康診断」になぞらえられますが、診断できる項目がもっと増えたり、特定の「病気」に対してより深堀りできるようになると、さらに便利になりそうですね。

「変革」の先へ。人材育成とバリューチェーンに見据えるDXの未来

── 今後のDXの展望について教えてください。

山口:特にEPC業務は相当なリソースをかけて行う業務なので、それをどうDXで効率化していくかが課題です。

また、人材育成の面では、若手エンジニアの成長期間をDXで短縮したいと考えています。たとえば、プラント系のエンジニアは通常、5年ほどで一人前になります。ですが、今後はチャットツールやナレッジツールにより、同じ期間でより多くの経験を積めるようになるため、もっと短期間で成長できるようになるでしょう。

また、バリューチェーン全体にもDXを浸透させることが不可欠です。建築系の現場では、1分、1秒、1クリックでも短縮できることが全体の効率化に繋がります。そのために積極的にシステムやサービスを導入していきたいですね。

冨樫:当初はDXCが事業部門と連携し、デジタルナビゲーターを通じて課題を吸い上げながらDXを進めましたが、現在はデジタルナビゲーターを経由しなくても、いろいろな課題がDXCに共有されるようになりました。

今後は各部門にDX推進組織を整備する動きがありますので、そこを中心にDXを進めていく体制に切り替え、さらにDXを加速させていきます。

取材・構成・撮影:山田井ユウキ

編集・制作:株式会社はてな

取材協力

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは