クラウドを活用して組織の持続的な進化を!

技術解説

以前の記事では「クラウドとは?」から始まり、その分類やメリット、注意点などを解説しました。今回は、クラウドが活用されるようになってきた背景や、利用する場合の考慮点などを挙げてみたいと思います。

クラウドはどのようなところで活用されているか

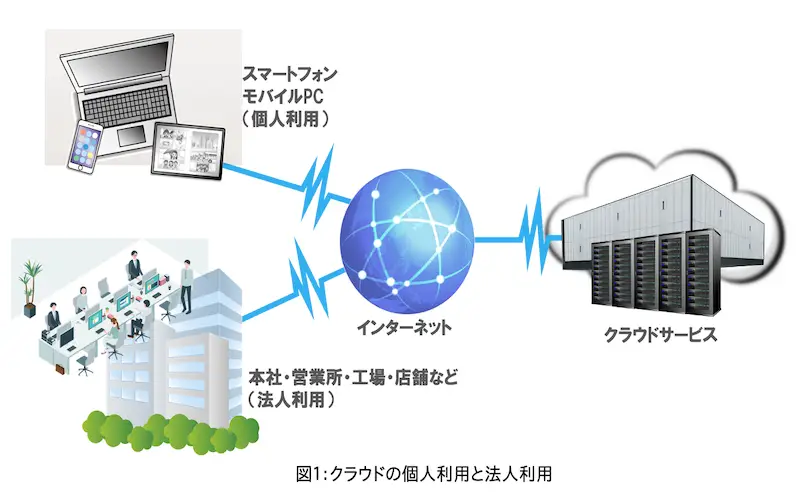

皆さんのスマホの中には、銀行やチケット購入など、ネットサービスを利用するためのアプリがたくさん入っていると思います。これらのアプリの多くでは、背後でクラウドが利用されています。スマホの画面上でアプリのアイコンをタップすると、アプリはクラウドとの通信を開始し、クラウドと連携して利用者にサービスを提供しています。

ネットサービスの提供者は、自前の(オンプレミスの)サーバー設備を保有している場合もありますが、後述のネットサービスの特質に対応するために、他のクラウド事業者が提供するIaaSやPaaSの上に自社サービスを構築して提供することが多くなっています。最近では、大手銀行が勘定系システムをパブリッククラウドに搭載することを発表して話題となっています。

このようなネットサービスの普及は、企業内の情報システムでのクラウド利用の敷居を下げました。自前の情報システムを持つ余力がない中小企業から始まり、その後は大企業もクラウド上のサービスを取り入れるようになっています。

企業内で社員が利用する情報システムは長らく、事業の固有性や自社の流儀作法を作り込んだ独自のシステムをオンプレミスで開発してきました。しかし近年は、SFA(営業支援システム)など汎用のSaaSを取り入れ、従来は自社にはなかった新しい仕事のやり方をクラウドを通じて外部から取り入れるようになっています。

また、企業はIaaSやPaaSの上で独自のシステムを構築する場合もありますが、その場合も既にクラウド上で提供されているサービス機能を上手く組み合わせて効率よく構築するスタイルになってきています。例えば、運用や維持管理をサービス提供者側が担ってくれる「マネージドサービス」を取り入れることが、構築だけでなく、その後の運用の負担も軽減します。

クラウドが活用される背景

クラウドはスマホが登場するよりも前から存在していましたが、スマホが普及したことはクラウドの利用拡大の一因となっています。人々がいつでもどこからでもインターネットに接続できるようになり、その先でサービスを効率よく提供する設備としてクラウドが利用されています。特に、IT企業ではない異業種がスマホアプリを開発しITサービスに参入するようになり、自前のサービス提供設備を持たずIT要員も不足している企業ではクラウドを積極的に利用するようになっています。

また、ネットサービスの世界は競争が激しく、早い段階で利用者を囲い込んだり、加入者を少しでも多く獲得する必要から、スピード感が大切になっています。このような状況において、俊敏にサービスを立ち上げたり、新たな技術を取り入れてサービスをどんどん進化させてゆくために、クラウドが選ばれています。クラウドを利用することにより、サービスを提供する会社は、自前の設備を調達する必要がなく、また必要最小限のサービス機能から始めて、利用者の要望に応えながら段階的に機能を充実させてゆくことが可能となります。ネットサービスはヒットすると利用者数が急激に拡大したり、短時間にアクセスが集中したりしますが、クラウドであれば簡単に処理能力を追従させることもできます。

利用者の寛容さがクラウドの定着に寄与

クラウドの定着においては、利用者の寛容さが高まったことも一因となっています。

まず、近年のネットサービスの台頭により利用者がシステムの応答時間に寛容になってきた点が挙げられます。リアルのチケット購入窓口で対応者がモタモタしていると利用者は待ちきれずにイライラしてきたりしますが、ネットサービスはもともとインターネット回線や無線通信を介することから、利用者はそのレスポンスに寛容になっています。この結果、本来は処理速度にシビアだったはずの窓口業務などがスマホアプリへの代替が進み、企業内の基幹業務を担うシステムもクラウドサービスに置き換わるようになっています。

また、企業内の情報システムにおいては、以前は独自のシステムを開発してきましたが、クラウドを利用するのに際しては出来上がりのサービスをそのまま使用したり、少しのカスタマイズで使用するようになっています。ここでは、クラウドのメリットを享受することが優先される一方で、以前のように事業の固有性や自社の流儀作法の作り込みには拘らず、既にあるものをなるべくそのまま使うようになっており、利用者はサービスの仔細な仕様に寛容になっています。企業は競争領域と非競争領域を分別し、競争領域では自前のシステムを構築する場合もありますが、非競争領域では汎用のクラウドサービスを利用するといった割り切りをしています。

クラウドの本質は継続的な進化

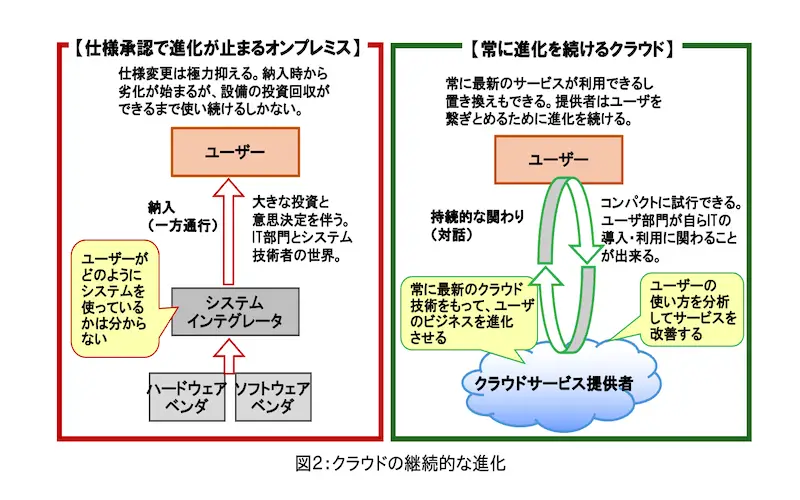

従来、オンプレミス時代の情報システムでは、ユーザー部門がシステム構築部門(もしくはシステム構築会社)に要求仕様を提示し、それに基いて情報システムを構築していました。その過程では仕様の承認や凍結(固定化)が行われ、以降は仕様変更を極力抑えることが良しとされてきました。そのため、情報システムは納入直後から徐々に現場の業務に合わないところが出てくるなど劣化が始まりますが、若干の改修(仕様変更)を加えながらとにかく設備の投資回収が終わるまでは使い続けるしかありませんでした。また、外部のシステム構築会社に発注している場合には、システム構築会社は情報システムが納入後にどのような使われ方をしているか、利用者がどのような不満を抱えているかを知る術はありませんでした。

一方クラウドでは、利用者は常に最新のサービス機能が利用できますし、もし気に入らなくなったら利用をやめたり、他のサービスに乗り換えたりすることもできます。クラウド上のサービス提供者は利用者が使い続けてくれるように、最新の機能を提供する努力を続けます。また、サービス提供者はよく利用されているサービス、利用が芳しくないサービスなどを分析して改善に繋げることで、利用者の期待に応えます。クラウドを介してサービスの提供者と利用者の対話が続くことが、継続的な進化や改善を可能としています。

クラウド導入の波及効果

クラウドは企業文化や組織風土にも様々な変化をもたらします。

まず、常に進化するクラウドを選択するということは、将来に向けた可能性や様々な余地を選択するということになります。クラウドを選択することで組織は持続的な進化・変化を受け容れ、自らそれを目指すようにもなっていきます。システムの仕様やサービス機能、ひいてはビジネスを固定的なものと考えず、新しいものをどんどん取り込んでゆく柔軟な思考が定着していきます。

また、小さく気楽に試行が出来るというクラウドの特質を活かそうとすることは、それに適合するために自社の事業活動自体をアジャイルでスピード感があるものに変えることに繋がります。ITの現場では、クラウドの特性を捉えた行動変容として、先ずは触ってみる、試してみるといった行動力が高まります。自前で何でも作るのではなく、クラウド上で提供されているサービスを組み合わせて目的を達成しようとすることは、外部から技術や知見を積極的に取り入れる行為に繋がっていきます。

クラウドは社会の変化に乗って活用が進み、逆にクラウドもまた社会に変化をもたらしていると言えます。

クラウドを利用する場合の考慮点

企業におけるクラウドの導入に際しては、単にサーバー設備が置き換わるだけと捉えるのではなく、クラウドのメリットを最大限に活用しようという意思をもって取り組む必要があると思います。新たなネットサービスの創出においては、まだ成功するかどうかわからないサービスをコンパクトに立ち上げてみて、利用者の反応や収益性などをPoC(実証評価)で確認するようなことが行われています。自社の内外で様々なアイデアをクラウド上で試行してみると良いと思います。

この場合、旧来のウォーターフォール型のシステム開発ではなく、アジャイル型のシステム開発が適用される場合が増えており、企業のIT部門やサービス事業部門ではアジャイル型の開発手法を習得したり、アジャイル型の開発における品質管理手法を確立するなどの対応が必要です。オンプレミス時代のシステム開発スタイルをそのまま踏襲しようとせず、クラウドに最適化された仕事のやり方に変えてゆく覚悟が必要です。

また、クラウド上のシステムやサービスは作って終わりではなく、常に手を入れ続けて進化させてゆくことを前提に、そのための組織や体制、予算を確保しておくことが必要です。ただしクラウドにおいては、以前よりもシステム開発や運用保守に掛かる負担は削減され、さらに最近は生成AIがドキュメントやプログラムコードの作成を支援するようにもなってきました。これを機にIT企業に頼らない「内製化」を進めることも検討する必要があります。

クラウドの時代は、従来以上に上流工程、すなわち顧客や利用者に寄り添ったシステムやサービスの企画・構想にしっかり取り組める状況になったと言えます。世の中を大きく変えるような、また社内の仕事のやり方に革新をもたらすような、新たなシステムやサービスの創出に期待したいと思います。

関連リンク

三菱電機(株)に入社しコンピュータシステム製作所などの工場、及び研究所に勤務。その後、三菱電機インフォメーションシステムズ(株)にてデジタルトランスフォーメーション推進部長、クラウドビジネス推進プロジェクト部長などを経て、2023年にクラウドセントリック(株)を設立し現在、取締役COO。ビックリするような異業種からクラウドエンジニアへの転身を応援しつつ見守る毎日。 国際海底ケーブル網監視システム、IP電話サービス監視システム、インターネット接続サービス監視システム、映像ストリーミング配信システムなど、通信分野のシステム構築に従事する中で、2000年頃からオープンソースソフトウェア(OSS)を、2013年頃からクラウドを扱い始める。基本は"オープン指向"だが、HP-UXやORACLEも大好き。

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは