クラウドとは? 今さら聞けないDX関連用語をわかりやすく解説

技術解説

日常でも「クラウド」が普通に使われるようになりました。みなさんは「クラウド」を使っていますか?手元のPCやスマートフォンの機能も、ネットワークの先ではクラウドが動いているかも知れません。では、「クラウドって何?」と聞かれたときに、はっきりと答えられますか?

この記事では、なんとなく知っている「クラウド」について、そのメリットや注意点も交えて改めて学びましょう。

クラウド以前は?

最初に、クラウドではない以前の状態の説明が必要かもしれません。

企業が業務用のIT環境が必要になった場合、以前はコンピューター(サーバーやホストコンピューター)とそこで利用するソフトウェアなどを購入して、自社に設置して利用することが一般的でした。これを「オンプレミス(on-premises)」と呼びます。自社の社屋には置かずに外部のデータセンターに置いてネットワークでつなげる場合もありますが、設備を自分たちで所有・管理しないといけない点は同じです。

以前は普通だったこの形態の場合、社員が増えた、業務が増えた、データが増えたという場合には、サーバーのCPUやディスク装置の増設、場合によっては新しいサーバーを買い足さないといけませんでした。この増設だけでも時間も費用も手間も掛かって、情報システム担当には一大イベントでした。

クラウドとは?

「クラウド」とは、「クラウドコンピューティング」や「クラウドコンピューティングサービス」のことです。

コンピュータが雲のように、利用者が直接は触れられないところにあることから「クラウド(cloud=雲)」と呼ばれています。ちなみにインターネットを通じて資金を募る仕組みである「クラウドファンディング」のクラウドは「crowd(群衆)」で「cloud(雲)」ではありません。

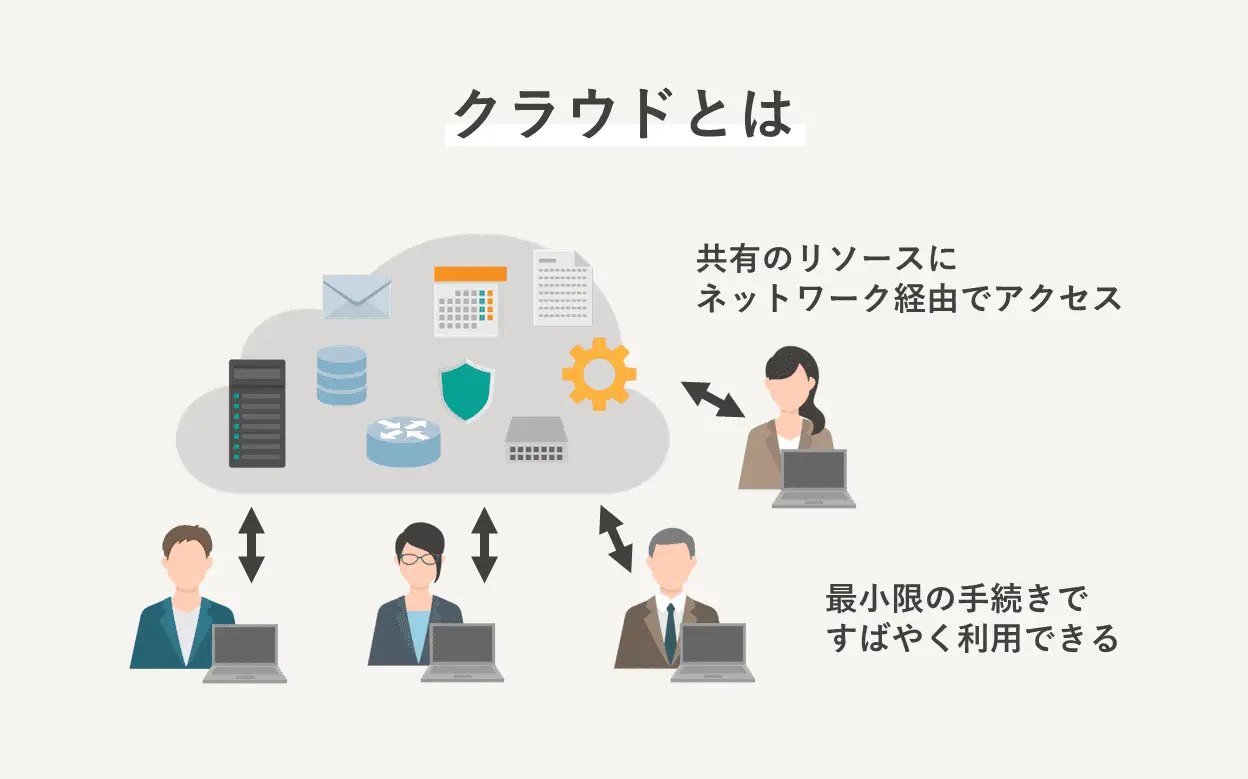

クラウドは、共用のリソースに、どこからでも、簡単に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスできるようにする仕組みのことです。ここでいうリソースとは、ネットワークやサーバー、ストレージ、アプリケーションなどの、コンピュータの構成要素であるハードウェアやソフトウェアのことです。これら用意されている共有のリソースの利用手続きをするだけで速やかに利用することができます。前述した自社で保有・管理する面倒さを解消できるのです。

このクラウドコンピューティングをサービスとして提供するのが「クラウドサービス」と呼ばれるものです。たとえば「クラウドで決裁する」などと表現されるときは、クラウドの電子決裁サービスを使って決裁することを指すでしょう。

個人ではGmailやYahoo!メールを使っている方も多いでしょう。GmailやYahoo!メールも、クラウドサービスです。利用者である私たちは、特別なアプリケーションや専用のネットワークを所有しなくても、インターネット上のメールにいつでも、どこからでも、簡単にアクセスできます。

他にも、業務でオンラインストレージを使っている方もいるかもしれません。GoogleドライブやOneDriveなど、インターネット上のサーバーに書類を保存すれば、さまざまな端末で利用できます。また、インターネット上に保存された書類は、簡単に共有できます。

クラウドの分類

クラウドには、いくつか分類があります。

クラウドを使って企業や組織のDXを進める上では、それらを理解する必要があるでしょう。「利用形態」と「サービス提供形態」の2つの観点で、クラウドの分類を紹介します。

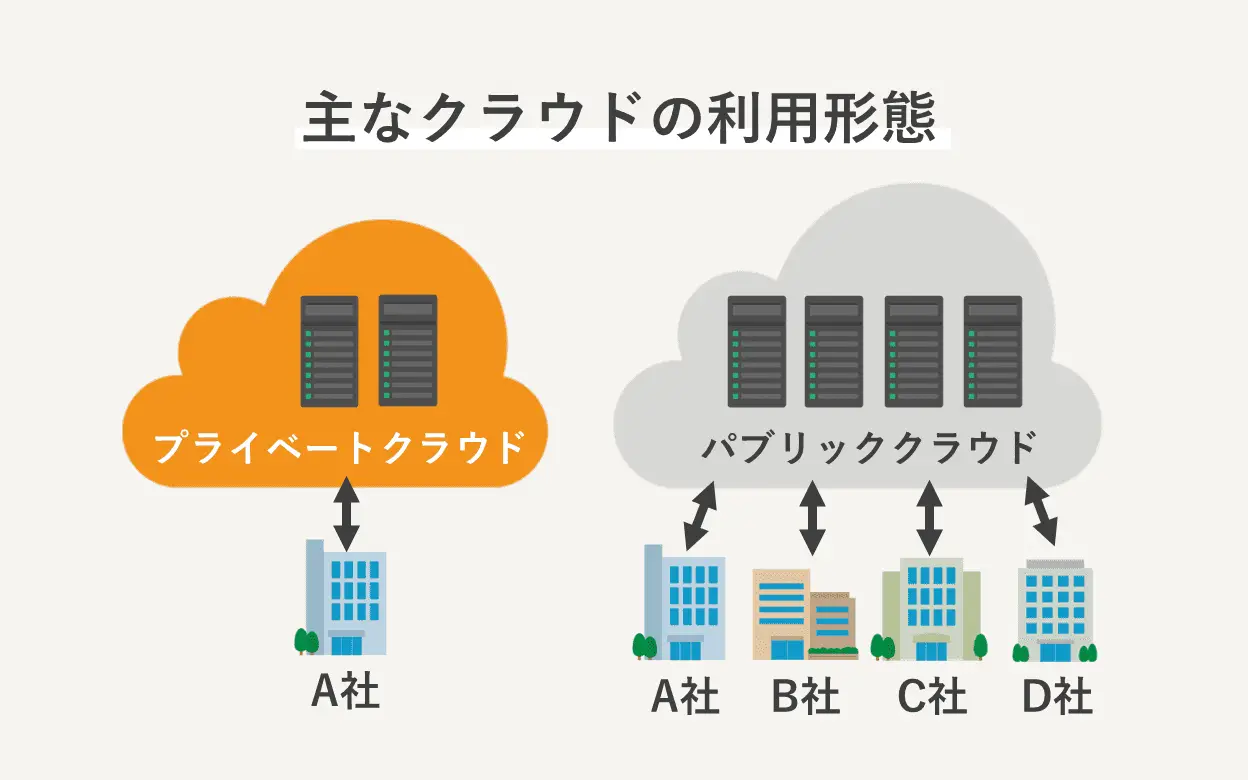

クラウドの利用形態による分類

クラウドを企業や組織で利用するときの形態によって分類されます。主には「プライベートクラウド」と「パブリッククラウド」です。

プライベートクラウド

短期間での利用開始や動的なリソース増減といったクラウドとしての特徴を持ちながら、特定の企業・組織専用に提供された環境を利用するものです。

自社が保有する機器をデータセンターに設置したものを、プライベートクラウドと呼んでしまう場合もありますが、本質的なクラウドの特徴は備えられないことが多いので注意が必要です。

パブリッククラウド

広く一般向けに提供され、他の企業や組織と共有利用するものです。

また、プライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせた「ハイブリッドクラウド」や、複数のパブリッククラウドを組み合わせた「マルチクラウド」といった利用形態もあります。

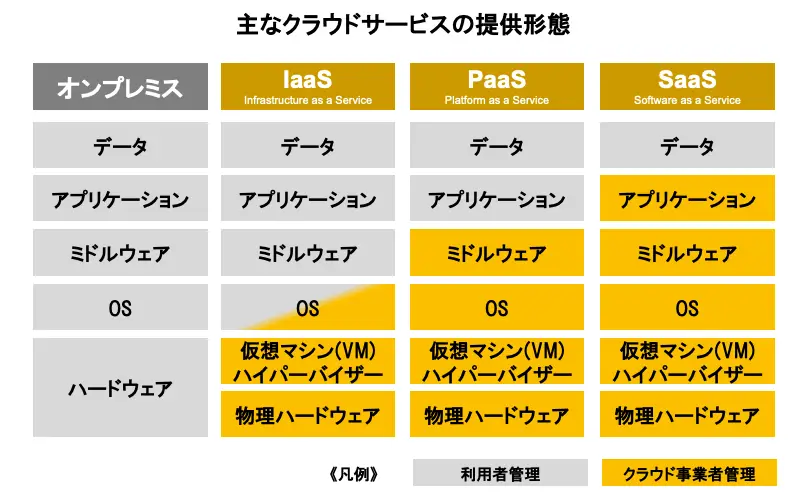

クラウドのサービス提供形態による分類

クラウドは、クラウドサービスの提供元であるクラウド事業者が何を提供するかによっても分類されます。どの形態でも、利用量やユーザ数に応じた料金設定になっているのが一般的です。

IaaS(イアース、アイアース)(Infrastructure as a Service)

サーバー、ストレージ、ネットワークなどの、基礎的なシステム構築に必要なリソースがサービスとして提供されます。利用者は、そのリソースの上に任意の機能(ミドルウェアやアプリケーションなどソフトウェア一式)を構築することができます。

なお、IaaSでは、利用者がOSをインストール出来るのが一般的な定義ですが、パブリッククラウド事業者が提供するIaaSでは、あらかじめ組み込まれているOSの中から選択する方式が多く、利用者が自由にOSをインストールできることは稀です。

PaaS(パース)(Platform as a Service)

IaaSのサービスに加えて、OS、開発環境や運用管理環境などのミドルウェアもサービスとして提供されます。利用者は、PaaS上で任意のアプリケーションなどを組み合わせて、情報システムを構築します。

SaaS(サース、サーズ)(Software as a Service)

特定の業務アプリケーションがサービスとして提供されます。たとえば、メール、オンラインストレージ、営業管理システム、会計システム、セキュリティツールなど、特定の機能がクラウドで提供されるのです。利用者は、アプリケーションの設定や利用ができます。しかし、アプリケーションの機能自体のカスタマイズはできないことが多いです。

クラウドのメリットとは?

自社で設備を保有・管理するオンプレミスと比べて、クラウドのメリットはいくつかあります。ここでは、クラウドを利用することのメリットを、以下の5つに整理しています。

- 効率性の向上(コストダウンと導入時間短縮)

- 柔軟性の向上

- セキュリティ水準の確保

- 可用性の確保

- 技術革新への対応しやすさ

効率性の向上(コストダウンと導入時間短縮)

クラウド、特にパブリッククラウドでは、多くの利用者がリソースを共有します。そのため、一利用者当たりの費用負担が軽減されます。また、クラウドは、多くの場合、多様な基本機能があらかじめ提供されているため、導入時間を短縮することができます。

柔軟性の向上

クラウドは、リソースの追加、変更などが容易です。そのため、数か月間の試行運用といった短期間のサービス利用にも適しています。また、汎用的な機能の組み合わせを変更することで、新たな機能の追加だけでなく、業務見直しの対応も比較的容易になります。

セキュリティ水準の確保

多くのクラウドでは、一定水準のセキュリティ機能を基本機能として提供しています。また、より高度なセキュリティ機能の追加も可能です。

自社で構築するサーバーやシステムごとに自分たちで個別にセキュリティ対策を実施するよりも、クラウドを利用するほうが効率的に(楽に)セキュリティレベルを確保することができます。なぜなら、提供されるOS・ミドルウェア・アプリケーションなどは、タイムリーに修正版が適用されるからです。また、クラウド事業者によるセキュリティ向上技術の導入も期待できます。

可用性の確保

可用性とは、タイムリーかつ信頼性の高い方法で情報にアクセスでき、利用できることを保証すること。つまり、利用できない時間帯をなるべく無くすことです。

クラウドでは、利用者ごとに個別にサーバーを設置するわけではないので、複数の地域に跨ってサーバーやデータを保存するストレージを冗長化(二重化・多重化)する構成も作りやすくなります(柔軟性の結果として)。そのため1か所の障害を回避する対策が取りやすくなります。SaaSやPaaSの場合には、利用者が意識しなくてもそのような冗長化が最初から採られていることもあります。

技術革新への対応しやすさ

クラウドにおいては、技術革新による新しい機能(たとえば、生成AI、機械学習・深層学習、量子コンピューティング、ノーコード/ローコード開発ツールなど)がどんどん利用可能になっています。そのため、クラウドを利用することで、最新技術を活用したり、試行しやすくなります。

クラウドを使うときの注意点

クラウドのメリットとして説明したとおり、セキュリティ水準は確かに向上するかもしれません。しかし、システムを所有する場合には自社で対応すればよかったセキュリティ対策について、『利用するだけ』のクラウドサービスでは、事業者に委ねる部分が出てきます。

事業者に委ねる部分は、利用者は直接管理することができません。そのため、サービスに付随するセキュリティ対策について、きちんと確認したうえで利用する必要があります。

特にクラウドサービスは、

- インターネットを使うため、外部からの攻撃を受けやすい

- リソースを多数で共用するため、1つの問題が多数に影響する

- 1つのサービスが複数の事業者で構成されることがあるため、すべての対策を把握することが難しい

などのリスクがあります。

クラウドサービスのセキュリティは、事業者と利用者の両方がそれぞれの役割・責任を分担します。利用者だからといって責任を持たなくていいわけではありません。

たとえば、クラウドサービスを利用するためのID・パスワードは利用者自身がしっかり管理する必要があります。

利用者としての役割や責任を認識して、クラウドサービスを活用しましょう。

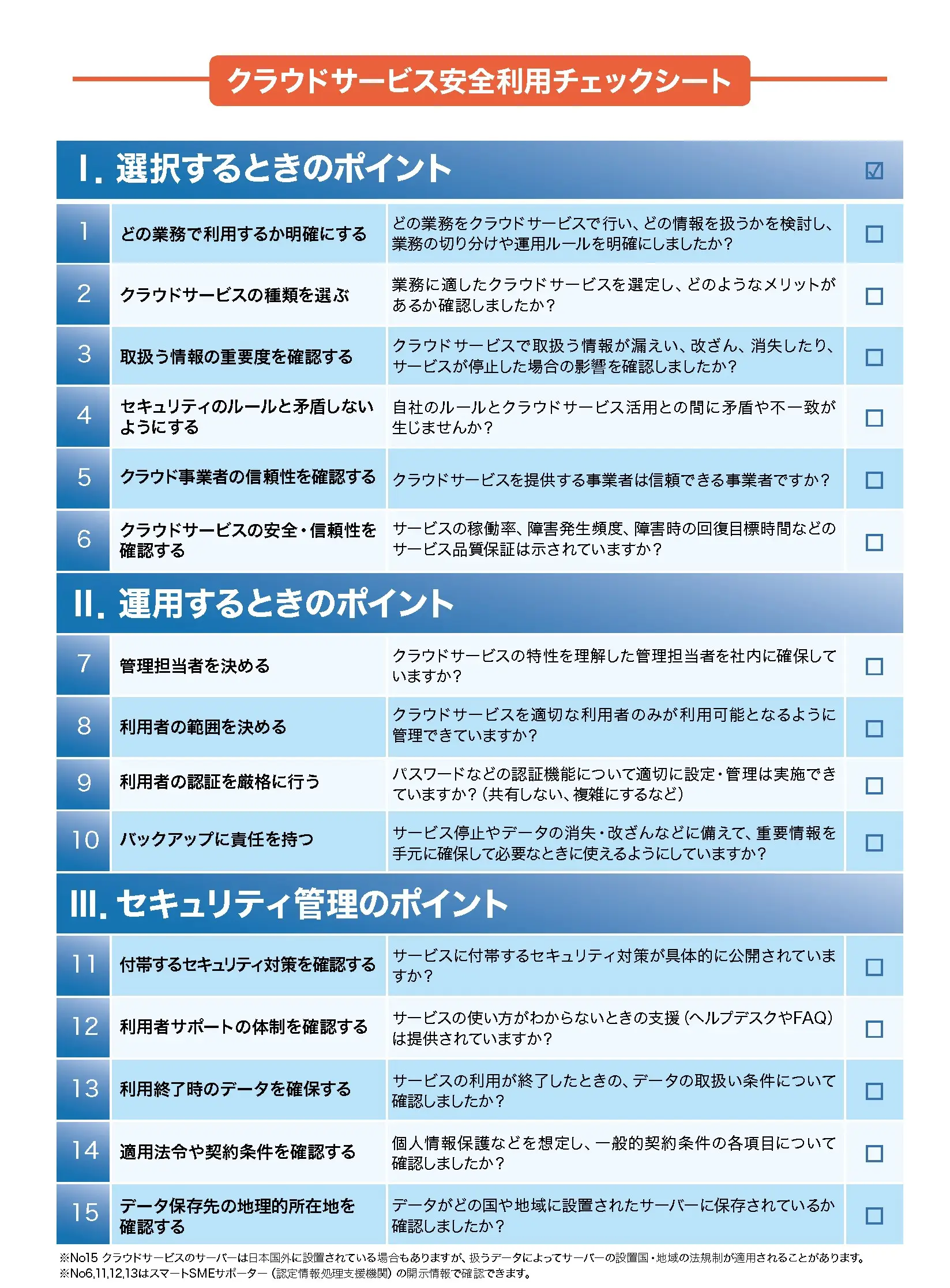

IPAの「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」には、企業や組織がクラウドサービスを利用する前に確認するべきポイントがチェックシート形式でまとまっています。ぜひ確認してみましょう。

IPA「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」より引用

IPA「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」より引用

クラウドを活用してDX実現のスピードを上げよう

変化の激しい時代においては、クラウドを活用することで、柔軟にかつ効率的に業務を行ったりサービスを提供することができるでしょう。

身近になってきたクラウドのメリットや注意点を理解し、組織のDX実現に向けて、クラウドの活用を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

監修

クラウドセントリック株式会社 取締役 COO 小林 敦 氏

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは