「未来のENEOS」からバックキャストして「どんなデジタル人材が必要か」を導き出した

DX事例 人材育成

ビジネス環境が激しく変わり続ける現在、時代に即した事業への大胆なシフトチェンジを求められている企業は少なくありません。グループの長期ビジョンとして「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」の両立を掲げるENEOSは、これまでの化石エネルギー中心のポートフォリオから、脱炭素分野を中心とした新たなビジネスの創出に注力しています。

ビジョン実現に向けたアクションを加速させるエンジンとして「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を位置付け、その原動力の一つにデジタル人材育成を打ち出しています。「未来のENEOSとしてあるべき姿」からのバックキャストによって「どのセクションにどのようなデジタル人材が必要か」を導き出し、育成を推し進める同社。IT戦略部のお二人に、「デジタルスキル標準(DSS)」をどう自社に落とし込んで活用したのか、語っていただきました。

次代の社会に貢献するには、高度なデジタル人材が必要だと実感

IT戦略部 部長 田中祐一氏

IT戦略部 部長 田中祐一氏

──DXの推進に当たって、どのような課題感をお持ちでしたか。

IT戦略部 部長 田中祐一氏(以下、田中):当社はガソリンや灯油といった石油製品の精製、販売を主体としたビジネスを展開してきました。地球環境への配慮、クルマの燃費向上、また日本においては急速な人口減少といった要因を背景に、国内外で石油ビジネスの市場は縮小傾向に向かっています。次世代の脱炭素、循環型社会を見据えて、自分たちのアイデアを新たなサービスとして確立し、人々の暮らしに貢献していく、その実現を支えるツールがデジタル技術であると考えています。

2020年から当社としてもCDO(Chief Digital Officer)を置き、IT部門の体制を整えてDXの取り組みを本格化させました。すぐに多くのアイデアが集まりPoC(概念実証)へと移行する流れは非常に早かったと思います。ただそこから先は、時間をかけてもなかなか芽が出ないという状況にも直面しました。

そこで、いくつも進行していたプロジェクトをひとまず取捨選択するとともに、どうしたら私たちのアイデアがサービスとして結実したり、業務の効率化につながったりするのかを見つめ直したのです。その中でやはり重要な議論となったのが、社内のデジタル人材育成が急務であること、それも高度なスキルを持つ何種類かの人材が必要だということでした。

IT戦略部IT企画総括グループ シニアスタッフ 鈴木雄士氏

IT戦略部IT企画総括グループ シニアスタッフ 鈴木雄士氏

IT戦略部IT企画総括グループ シニアスタッフ 鈴木雄士氏(以下、鈴木):DXで目指すべきは変革であり、それは新規事業の開発やコスト削減などによる「経営課題の解決」です。どうやって解決するかという方法を考えるのは人間の役割ですから、何を目的としてDXに取り組んでいるのかをしっかりと理解して業務と向き合える、そんな人材の育成がポイントとして浮き彫りになったということです。例えばDSSの人材定義におけるビジネスアーキテクトのような人材を育てるにはどんな研修プログラムが必要か、そうしたイメージを足がかりに、当社の事業に即した人材類型を検討していきました。

各セクションと対話しながら育成人数の目標値を設定

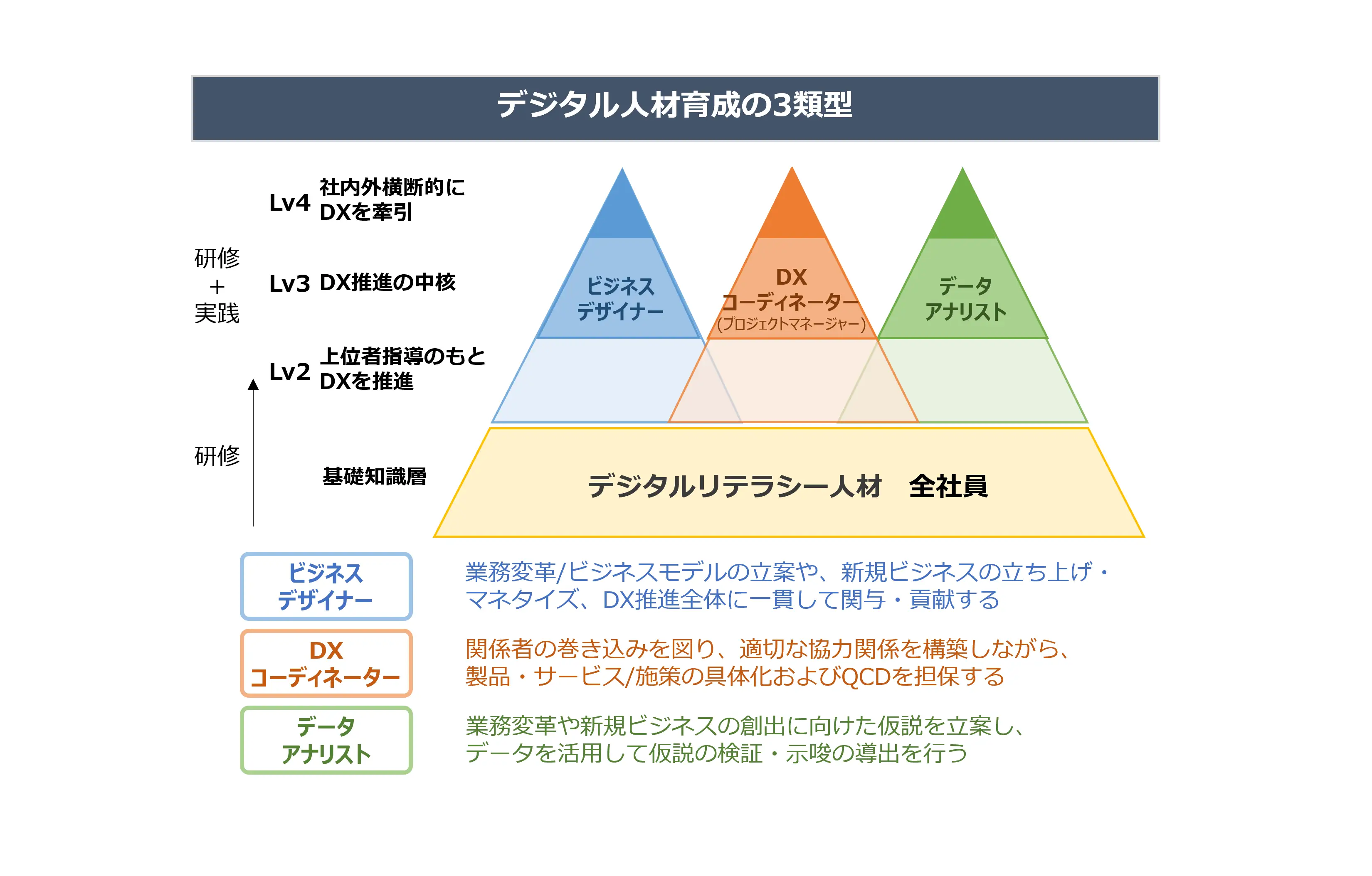

デジタル人材育成の3類型(ENEOS様提供資料)

デジタル人材育成の3類型(ENEOS様提供資料)

──そうして出来上がったのは、どのような人材類型でしょうか。

鈴木:一つは、仮説の立案、検証などを目的にデータを活用できる人材です。当社ではこれまでにもAI関連の資格取得のための研修などを実施してきました。こうした取り組みも下地となって、私たちがデジタル人材として定めている類型の一つ「データアナリスト」につながっています。

一方でDSSと照らし合わせてみると、ビジネス側の視点からデジタル技術を十分に理解して新規ビジネスモデルの立ち上げからマネタイズまでをデザインできる人材がいなければならないこと。また、外部リソースの活用など関係者を巻き込み、協力関係を築きながら企画から設計、実装、運用保守までを一貫してマネジメントできる人材が重要であることを改めて実感しました。それを踏まえて設定したのが、DXプロジェクトのマネジメントを担える「ビジネスデザイナー」と「DXコーディネーター」です。

田中:当社のプロジェクトにデジタル技術をどう実装するかという点が大きな課題だと感じていました。もともと当社には、石油プラントの設計などにおいてプロジェクトマネジメントを担える者はそろっています。ただ、いわば「ものづくりのマネジメント」という側面が大きく、ユーザーのニーズに応えるためのシステム構築までカバーするには経験や知識が十分ではありませんでした。

そのため、システム構築の観点でのプロジェクトマネジメントに求められるスキルに長けた人材が必要である、そう考えてDSSからデジタルを活用したビジネスのプロジェクトマネジメントに関連する部分をピックアップし、ENEOS独自の人材類型として組み立てたのです。

鈴木:個々のスキルを測る指標としては「レベル認定制度」を設けています。全社員を対象に研修で基礎知識を吸収してもらうのがレベル1。レベル2からレベル4は研修と実践経験を組み合わせたプログラムを展開し、DX推進の中核としてビジネスデザイナー、DXコーディネーター、データアナリストの3類型を育てています。

レベル認定制度は、このプロジェクトにはレベル2の人材がそろっている、あるいはここには足りていないなど、メンバーのより効果的なアサインにも活用していく計画です。当社の第3次中期経営計画(2023-2025年度)で定めた「レベル2以上の高度デジタル人材育成目標」は1500人、これは全社員の20%に相当します。各部署単位での育成人数のすり合わせもスムーズに進み、現時点(2024年9月)でおよそ1400人がレベル2以上に認定されています。

うれしいことに社内の研修プログラムへの関心は高く、参加希望者は常に定員を上回っています。プログラム実施のねらいは受講者をやみくもに増やすことではありませんから、受講者選定方法をより効果的なものに変えていこうと考えています。

先ほどもお話ししたように、デジタル人材の育成は経営課題を解決するためです。経営課題を細分化していくと、それぞれの部署にはそれぞれの課題があり、その解消に貢献できる人材を求めています。IT戦略部としては皆さんにヒアリングの上、どこの組織にどの類型の人材が何人必要なのかなどを考慮して研修プログラムの参加者の配分を調整しています。必要なプレイヤーが充足しているかどうかを見極める手段として、またなぜこのような研修を行うのか説明する際の根拠としても、「DSSという定義」を示すことで説得力を持って対話を進め、納得して受け入れてもらえています。

研修プログラムの受講者はデジタルツールの活用率が「5倍」

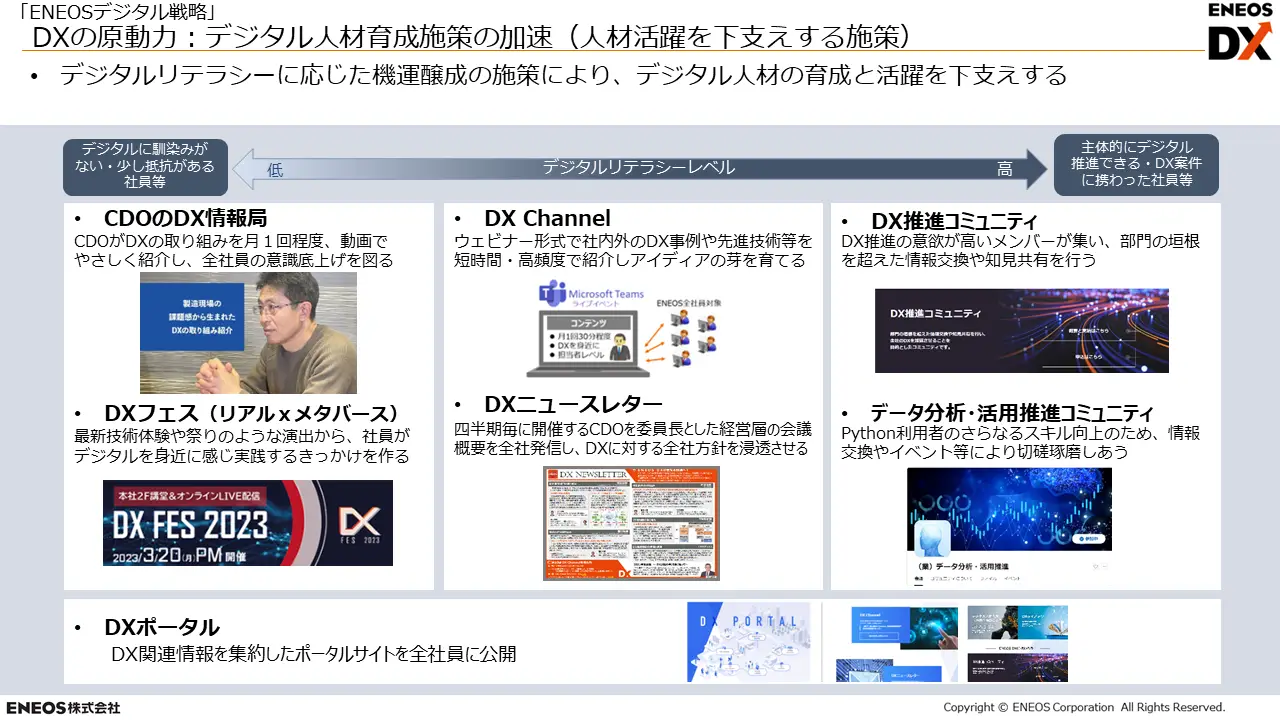

人材活躍を下支えする施策(ENEOS様提供資料)

人材活躍を下支えする施策(ENEOS様提供資料)

──ここまでの取り組みを通じて、どんな発見がありましたか。

鈴木:研修プログラムを受けた人は、そうでない人と比較すると、当社内で展開しているダッシュボードや生成AIツールの活用率について前者は5倍程度、後者は2.5倍程度、積極的に使っていることが分かりました。書類の作成、会議で想定される質疑応答の資料のとりまとめなどをはじめ、それぞれの業務効率化に生かしています。

また、誰でもアクセスできる「DX推進コミュニティ」では、便利なツールがあるといった情報の提供や、疑問点に対して誰かが回答するといったやり取りが行われています。これらの動きは、研修プログラムが刺激となって「もっとDXに携わりたい」という気持が引き出されたことの表れではないかと受け取っています。DSS策定のねらいとしても書かれている「DXに理解・関心を持ち自分ごととして捉えている」、そんな機運の高まりを感じていますので、さらに背中を押せるような施策を考えていきたいですね。

田中:当社のDXはまだまだ発展途上です。振り返って自分たちなりにうまくいったというポイントを挙げるとするなら、一つ目は、やはりデジタルは道具であると認識することでしょう。デジタルツールの活用が目的化してしまうと改革がうまくいかないというのは、当初の自分たちの経験で学びました。二つ目に、外部パートナーに丸投げではなく、自分たちが本当に実現したいことをちゃんと伝えて、この方向で進めよう、あるいはこれは違うといった判断のもとでベンダーと対話できる、協力関係を構築できる社内の人間がいることが大きなポイントだと思います。まさに私たちが設定している「DXコーディネーター」の人材像です。

そして三つ目に、あまり見込みがないプロジェクトはできるだけ早くストップする決断も必要だと思います。成果を出すまでやり続けることに固執せず、思い切ってやめる決断をできること。その分のリソースを次のプロジェクトに回すことで、結果的に成功率の向上につながるのではないかと考えています。

取材協力

関連リンク

DXを推進するために必要なスキルとは 「人材」を「人財」として捉える株式会社イトーキのDX人財 育成方法

デジタル人材育成とDSS(デジタルスキル標準)活用 「DXは、最初必ず失敗します」とトヨタが言い切る真意とは?

自社の現状を見つめ、人財育成の方向性を定めるいい機会に── 帝人が取り組む「自律的DX」とは

concept『 学んで、知って、実践する 』

DX SQUAREは、デジタルトランスフォーメーションに取り組むみなさんのためのポータルサイトです。みなさんの「学びたい!」「知りたい!」「実践したい!」のために、さまざまな情報を発信しています。

DX SQUARE とは